分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

研学进行时

四大博物馆看尽“千年张家口”

|

①宣化博物馆展出的《备茶图》。(资料图) |

|

②太子城博物馆展出的铜坐龙。武殿森 摄 |

|

③张北元中都博物馆展出的汉白玉螭首。武殿森 摄 |

|

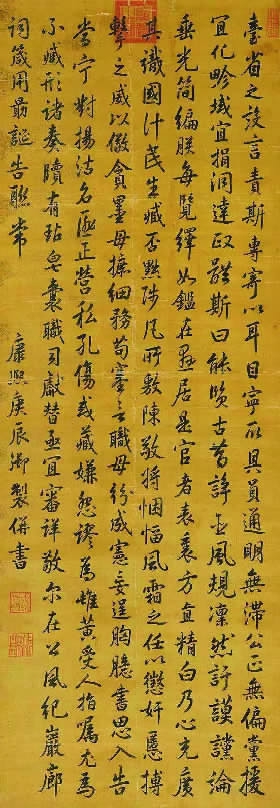

④蔚州博物馆展出的清康熙台省箴行书轴。(资料图) |

本报记者 马国萍

研学张家口看什么?这里地处华北与蒙古高原的交界处,自古便是农耕文明与游牧文明的交汇地。辽、金、元、明、清时期更是在此留下了丰富的历史遗迹。宣化博物馆、崇礼太子城博物馆、张北元中都博物馆、蔚州博物馆四家博物馆一路参观下来,在赞叹藏品丰富、珍品多多之余,也深刻感受到这几家博物馆各有侧重地串联起了这五个朝代的千年历史风云。

宣化博物馆:辽代壁画呈多元文明

辽,建立于公元907年,是中国历史上由契丹族建立的朝代。当时的宣化整个区域都属于辽国归化州的管辖范围。

1971年,一位农民在日常浇地时,意外发现了辽代汉人张世卿的家族墓地。从墓葬中鲜艳而又有生活气息的壁画里,可以看到张世卿家族在那个时代的生活。

其中最具代表性的壁画是张世卿爷爷张匡正墓里的壁画《备茶图》《散乐图》,也是宣化博物馆的镇馆之宝之一。《备茶图》壁画中,汉人侍者正用茶碾研磨茶饼,契丹贵族则盘腿而坐,等待饮茶。茶具为典型宋代风格,说明辽代贵族已深受中原饮茶习俗影响。在当时,契丹人本以奶食为主,但辽圣宗以后,饮茶渐成风尚,甚至成为外交礼品。

散乐指民间歌舞,《散乐图》描绘了一支由汉人和契丹人组成的乐队,乐器包括琵琶、筚篥、拍板等,兼具中原与草原特色。《散乐图》中演奏的节目有专家推测是当时在北方特别流行的“大曲”。

这些壁画不仅是艺术珍品,更是辽代“南北分治”的政策缩影。从壁画中的服饰、饮食、乐舞可以看出当时汉文化对辽代的影响,汉人聚居的燕云十六州(包括宣化)仍沿用中原制度,而契丹贵族则保持游牧传统。宣化辽墓群的发现,尤其是张世卿家族墓,生动展现了这种文化交融。

除了《备茶图》《散乐图》,墓内其实还有《彩绘星图》《备经图》等,这些内容丰富、色彩鲜艳、年代明确的彩色壁画,为研究辽代社会历史、绘画史、天文科学发展史提供了重要资料。

这些华彩熠然的壁画诉说着千年前的故事,留下了文化交融的时光印记,唱响着多元文化汇入华夏,多民族融入中华大家庭的交流互鉴之歌。

崇礼太子城博物馆:金代皇家的避暑行宫

崇礼,不仅是“冰雪王国”,更蕴含着深厚的文化底蕴。

太子城遗址位于崇礼区四台嘴乡,2017年因冬奥会场馆建设被发现,经考证为金章宗泰和宫,是金代皇帝夏季“捺钵”之所。“捺钵”是契丹语,意为行帐、营盘。金朝继承辽制,皇帝四季迁徙,随水草,逐寒暑,往来游牧渔猎,朝官随行,政务皆在捺钵过程中处理。而太子城正是夏“捺钵”的皇家行宫。

走进太子城博物馆展厅,砖瓦、条石述说着这座金代宫殿建筑群昔日的风采,鸱吻、嫔伽、凤鸟、脊兽等建筑构件尽现古建筑的唯美神韵。镇馆之宝“铜坐龙”为御用器物,造型独特精美;刻有“尚食局”字样的瓷碗不知谁曾经在用;两幅巨大“瘦金体”书法临帖是金章宗亲笔……一件件文物穿越时空,仿佛在讲述800多年前的故事。

何为“铜坐龙”?龙,是华夏先民创造的一种独特的动物形象,蕴含着吉祥威严之意。铜坐龙高约15厘米,龙首昂扬,前爪撑地,后爪蜷曲,鹰嘴,犬身,龙形,是融合了多种动物形象的神兽。造型兼具女真族的粗犷与汉文化的精致。金代龙纹多为坐龙,区别于中原的行龙,体现了女真人对龙图腾的独特理解。更关键的是,此物出土于宫殿遗址,可能是御用建筑构件,印证了《金史》中“泰和宫”的记载。

另一重磅文物是刻有“尚食局”款的定窑白瓷盘。定窑本是北宋名窑,金灭北宋后,定窑工匠继续为金廷烧造瓷器。这些白瓷胎薄如纸,釉色莹润,底部“尚食局”三字表明其为皇家膳食专用。太子城出土的瓷器碎片中,还有来自磁州窑、钧窑的产品,反映了金代宫廷用瓷的多样化。

如今,太子城遗址以“冰雪”为主题,将金代“捺钵”文化与现代冬奥精神巧妙联结。

张北元中都博物馆:蒙元帝国的草原都城

元朝时期,张北县被划为“腹里”之地,并设置了隆兴路高原县。在大德十一年,元武宗海山在张北境内的旺兀察都建立了中都,留下了“一座中都城,半部元朝史”的沧桑历史。

元中都13个月建成宫城,见证过兄弟相残的“天历之变”,最终毁于红巾军之火。如今,元中都出土的“汉白玉螭首”“六六幻方”静静地陈列在位于张北县城东南角的元中都博物馆,成为研学元朝历史最好的实证。

走进博物馆序厅,映入眼帘的是64件形态各异的“汉白玉螭首”。相传“螭”为龙生九子之一,因能吞云吐雨,所以在中国古代是皇家建筑位于排水口处的装饰。这些汉白玉螭首出土于元中都遗址中心大殿,雕刻细腻、形态各异,将螭的粗犷雄健的气势表现得淋漓尽致,其数量之多,堪称世界之最。

另一件镇馆之宝,名为“六六幻方”,出土于元中都中心大殿遗址,被压在殿基下避邪防灾。其上刻有36个古阿拉伯数字,巧妙地排列组合使它的横行、竖列以及对角线上的数字之和均为111。因蕴含精妙的数字原理,又被唤做完美幻方。截至目前,全国仅发现两块“六六幻方”,另一块出土于陕西安西王府遗址。

在中都复原模型旁的玻璃柜中,还能看到一件特殊的出土物“行什”。在中国古建筑的岔脊上,都装饰有一些小兽,象征着消灾灭祸,逢凶化吉。因排行第十,故名“行什”。它的形象好似一个带翅膀的猴,背生双翼,手持金刚宝杵,传说宝杵具有降魔功效,又颇像传说中的雷公,也是防雷的象征。

元中都博物馆浓缩了元朝的兴衰历程,也再现了曾辉煌宏伟的元中都。历史上,武宗长期在北方大漠征杀,久处京师权力圈之外,难以丢弃蒙古民族的生活习俗,然而元中都中出现的“螭首”“行什”都是汉文化的符号,这让对元中都的研究增添了更多别样色彩。

蔚州博物馆:明清边塞的烟火人间

蔚县古称蔚州,明代为“宣大防线”抵御蒙古南下的军事重镇。清代,随着长城内外统一,蔚州成为商贸枢纽,如剪纸、戏曲等民间艺术空前繁荣。

2017年,蔚州博物馆正式对外开放,馆藏文物有陶器、瓷器、书画、金属等11000多件。其中第四展厅“古堡世界”,讲述着明清时期蔚州民居、古堡、名人、寺庙、戏楼以及民间艺术的传奇故事,对研学明清历史提供了史料参考。

走进第四展厅“古堡世界”,明清建筑风格的古堡模型映入眼帘。古城古堡文化以独特视角诠释了蔚县古城、古堡的形成和发展,展现了当时的建筑风格、城市布局与军事防御功能等,让观众了解到蔚县古城古堡在明清时期的重要地位和作用。古民居与古寺庙展示了明清时期蔚县古民居的建筑特色,如门窗雕花、庭院布局等,体现了当时的居住文化和生活方式。古戏楼介绍了古戏楼的建筑结构和艺术特色,以及其在当时社会文化生活中的重要作用,如戏曲表演、民俗活动等的举办场所,反映了明清时期蔚县丰富的民间文化生活。

值得一提的是蔚州博物馆镇馆之宝——清康熙台省箴行书轴。据工作人员介绍,此轴为康熙帝御笔所书,行书八行共200字,是康熙三十九年夏四月辛未颁御制台省箴以儆言事诸臣箴。整篇布局合理、运笔流畅、一气呵成,可见康熙书法的深厚功力,行文潇洒流利,尽显康熙对汉族文化的喜爱。

康熙御制台省箴的内容具有历史和现实意义,是为官的座右铭,至今读起来还令人回味无穷,感慨万千。正如文中所云:“作为官员要表里如一,心地纯净洁白,学识广博宏大……”时空跨越三百多年,这篇台省箴读来仍令人深思。

如今,蔚县将研学旅游作为全县文旅融合发展的重要抓手,在蔚州博物馆不仅可以了解到历史文化,还可以化身“考古小专家”,手持考古工具,小心翼翼地模拟考古挖掘“文物”;或者在剪纸体验馆,感受民间剪纸的艺术魅力。

从宣化辽墓的《备茶图》,到崇礼太子城的“铜坐龙”,再到张北元中都的“螭首”,最后到蔚县的“清康熙台省箴行书轴”。张家口的四大博物馆串联起一部民族融合的史诗。在这里,研学不仅是看文物,更是读懂历史——辽金的“捺钵制度”、元朝的“三都并立”、明清的“边塞文化”,都在此有鲜活见证。