分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

我在清朝奏雅乐 今听蔚州起新声

|

|

本报记者 翟见英

我是谁? 一叶荷声入凡尘

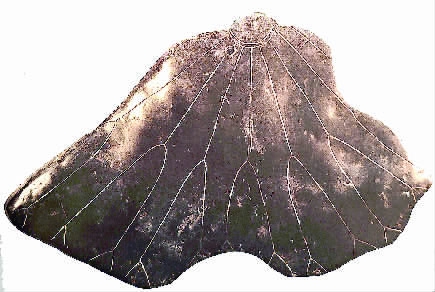

嘿,朋友!我是蔚县博物馆里最有“声音”的文物——清代荷叶形黑石磬。瞧瞧我这身段:36厘米长的墨色荷叶,31.5厘米宽的舒展叶缘,叶脉如丝线般精细镌刻,尾部小孔曾系红绳,悬于檀木架上。

我的诞生是一场苦修。彼时蔚州商道通达,壶流河畔的商帮带回江南园林的审美,蔚县匠人取黑岩,以刀为笔,三月磨形,十日雕脉,末了闭目轻敲,削毫厘以正清音——正是这清代版的工匠精神,将北疆豪气凝成这方南韵荷塘。

更妙的是我暗藏隐喻:荷叶出淤泥不染,恰合士大夫心志,如今蔚县剪纸艺人刻《清廉图》,仍爱以荷为饰;暖泉古镇打树花的铁匠,说飞溅星火是“铁水荷叶上滚露珠”。一片荷叶承载的东方哲思,从未随朝代更迭枯萎。

灵魂歌者 前世宴席间惊鸿一瞥

曾记否?每逢中秋夜宴,蔚州城里的文人墨客便聚在私家园林中。那位蓄着长须的乐师,总用丝绒裹着的玉槌轻叩我的叶尖——叮……一声清越之音如露滴荷塘,余韵悠长似涟漪荡开。乐师闭目沉吟,指尖力道时疾时徐,《汉宫秋月》的孤寂、《渔舟唱晚》的欢愉,皆从我身上流淌而出。

宾客们敛袖静听,茶盏停在唇边,连池中锦鲤也聚向岸边——我唤醒了“莲叶何田田”的江南梦。

诗人执笔待墨,听我余音绕梁,叹“此声可比松风涧水”,大家今日在空调房里追寻的“松弛感”,恰是清代文人击磬寻幽的翻版:心静自然凉,古今皆同。

我不落寞 博物馆里听蔚州“声事”

1981年,我从尘封中醒来,自此成了博物馆的“驻场乐师”,也目睹看玻璃外世界更迭:稚童踮脚学荷叶舞,臂弯划出与我叶缘相似的弧线;美术生戴耳机临摹纹样,平板电脑映着我的墨色光影;银发教授指叶脉解说:“看!这刀法比二维码还精密!”一位外地游客带着孩子来打卡,孩子踮脚看我:“妈妈,石头荷叶能唱歌吗?”妈妈笑答:“这声音曾让清代蔚州人听见整个夏天……”

我的余音从未消散!听——博物馆窗外,蔚县秧歌的锣鼓徐徐开场;京蔚高速贯通南北正铿锵脉动。昔者宴席上的《平湖秋月》,化作今日街巷的民乐合奏;曾为文人疗愈的磬声,与广场上太极拳的晨曲遥相和鸣。

作为一片荷叶磬,我很欣慰。三百年辗转,我亲见蔚州从代地春秋的边塞烽火,奔向古堡世界的文旅华章。昔时听我击磬的士人,可曾想到今日蔚县剪纸名扬海外、文旅产业崛起的盛景?

此刻博物馆闭馆铃响,脚步渐远。夜色中,我听见自己的心跳:是清代匠人的铁凿叮当,是壶流河的潺潺水响,更是今日蔚州大地腾飞的交响。