分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

【时评】

湿地“复苏”见证绿色发展之路

本报记者 王棣

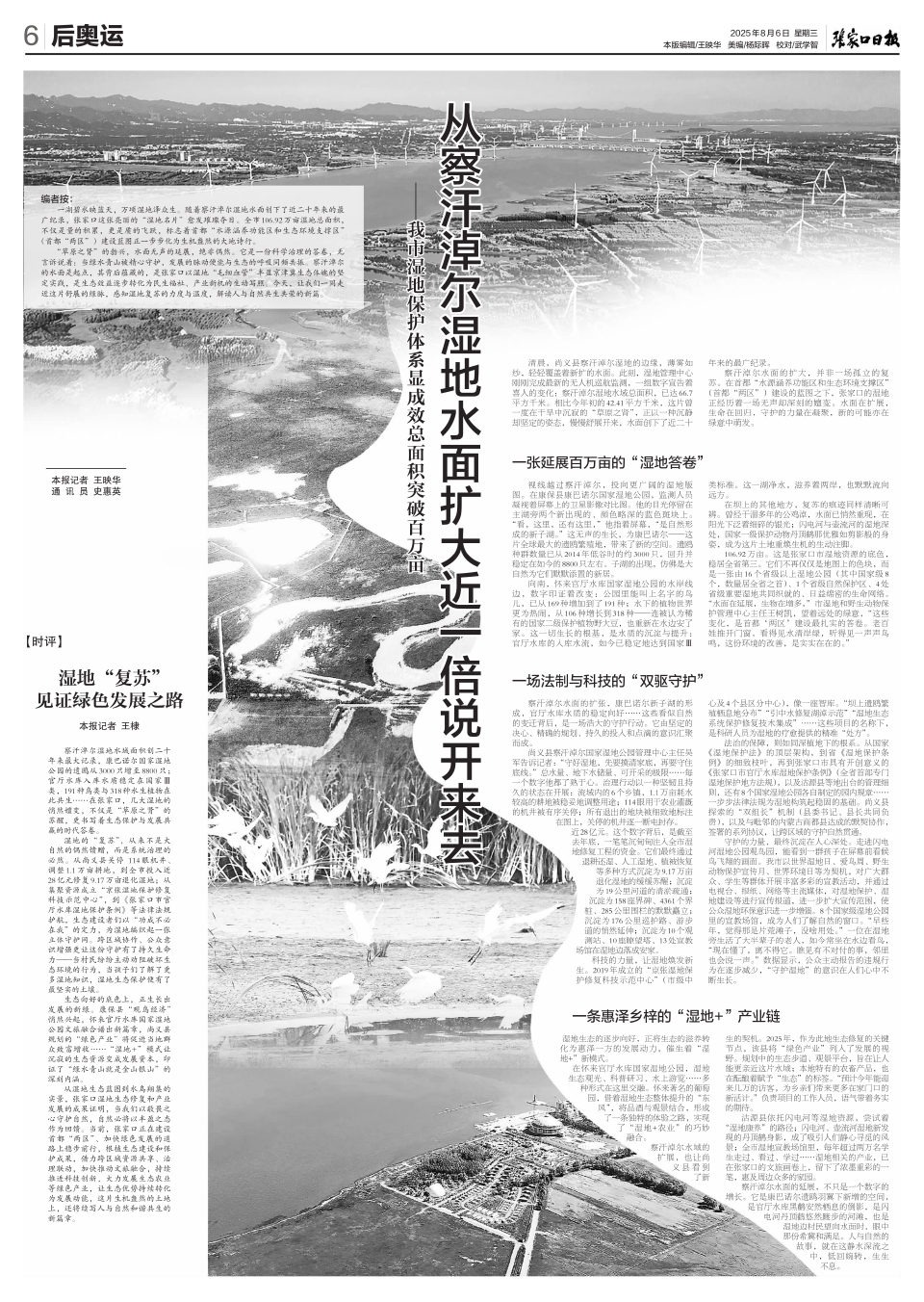

察汗淖尔湿地水域面积创二十年来最大记录,康巴诺尔国家湿地公园的遗鸥从3000只增至8800只;官厅水库入库水质稳定在国家Ⅲ类,191种鸟类与318种水生植物在此共生……在张家口,几大湿地的悄然嬗变,不仅是“草原之肾”的苏醒,更书写着生态保护与发展共赢的时代答卷。

湿地的“复苏”,从来不是大自然的偶然馈赠,而是系统治理的必然。从尚义县关停114眼机井、调整1.1万亩耕地,到全市投入近28亿元修复9.17万亩退化湿地;从集聚资源成立“京张湿地保护修复科技示范中心”,到《张家口市官厅水库湿地保护条例》等法律法规护航,生态建设者们以“功成不必在我”的定力,为湿地编织起一张立体守护网。跨区域协作、公众意识增强更让这份守护有了持久生命力——当村民纷纷主动劝阻破坏生态环境的行为,当孩子们了解了更多湿地知识,湿地生态保护便有了最坚实的土壤。

生态向好的底色上,正生长出发展的新绿。康保县“观鸟经济”悄然兴起,怀来官厅水库国家湿地公园文旅融合谱出新篇章,尚义县规划的“绿色产业”将促进当地群众致富增收……“湿地+”模式让沉寂的生态资源变成发展资本,印证了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。

从湿地生态蓝图到水鸟翔集的实景,张家口湿地生态修复和产业发展的成果证明,当我们以敬畏之心守护自然,自然必将以丰盈之态作为回馈。当前,张家口正在建设首都“两区”、加快绿色发展的道路上稳步前行,根植生态建设和保护成果,借力跨区域资源共享、治理联动,加快推动文旅融合,持续推进科技创新,大力发展生态农业等绿色产业,让生态优势持续转化为发展动能,这片生机盎然的土地上,还将续写人与自然和谐共生的新篇章。