分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

杨志明:钢笔绘遗韵

|

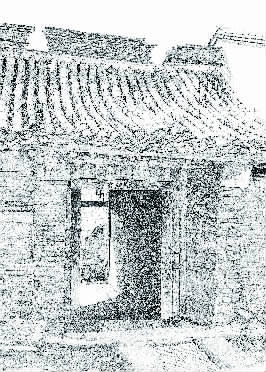

宣化李振富街1 4 号院 |

|

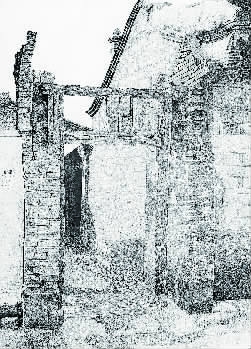

宣化薛家巷2 1 号院 |

|

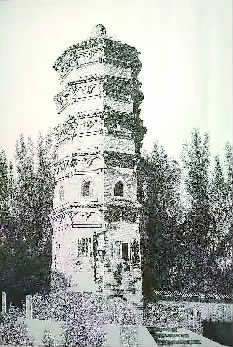

宣化立化塔 |

|

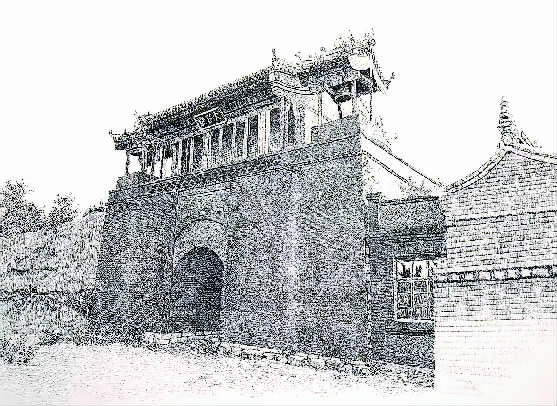

蔚县水东堡南门 |

|

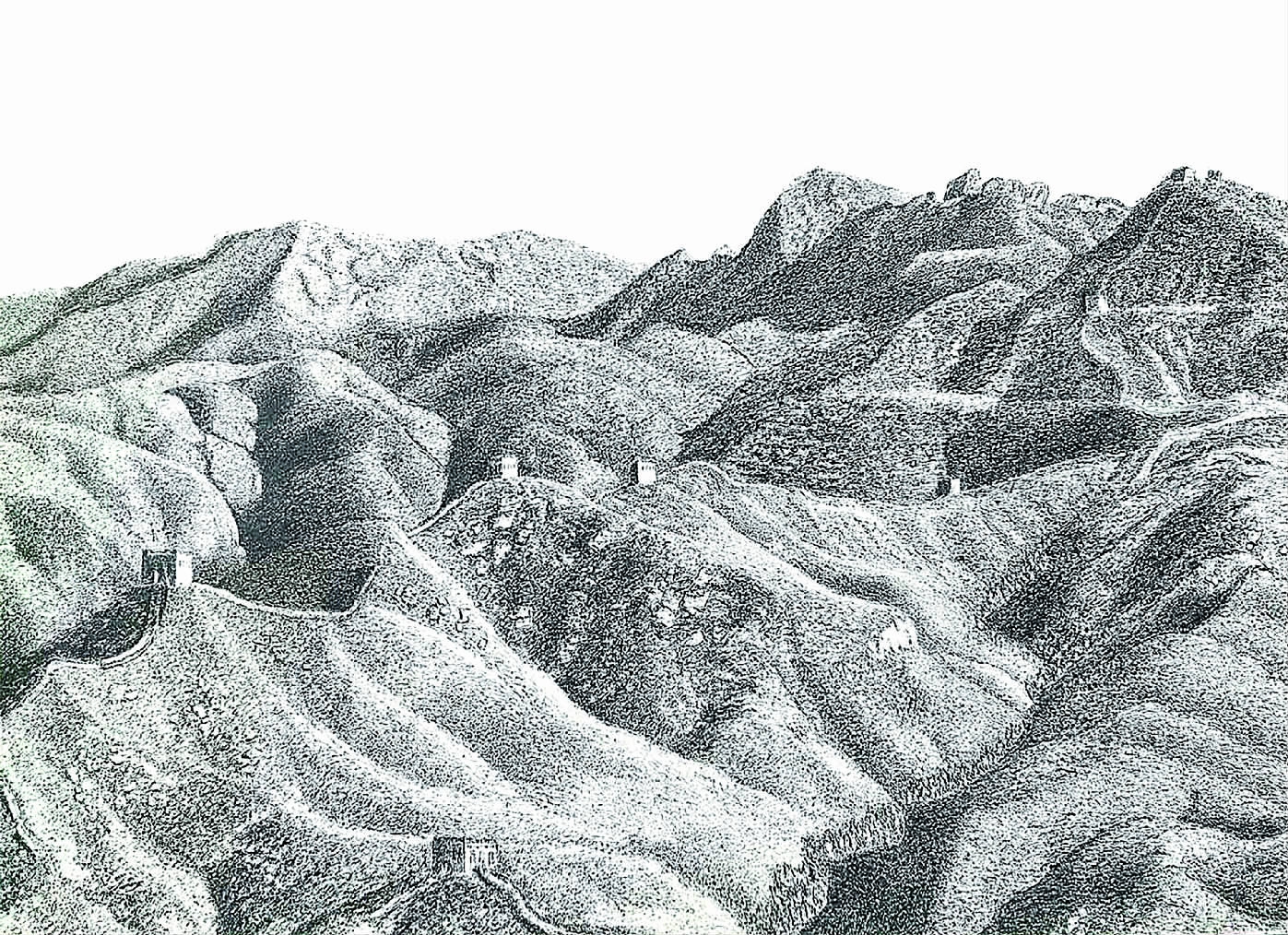

涿鹿县马水南山长城 |

|

|

编者按:在人们很少用钢笔的今天,杨志明手中的钢笔没有沉寂不语。他的钢笔画讲述着最真切的人间故事,他的钢笔画描画着历史和岁月的真实容颜。

如果你大量浏览他的钢笔画,如果你记忆的长河里还保持着一种怀旧的情感,那么,许多画幅都带有抢救者的打捞和现时记录的悲悯与珍惜,体现了一座古城历史变迁的文化力量……他那支钢笔

所表达的正是对这座古城往日图景的追缅与记怀:古城风物胸怀在,移得岁月入画屏。因此,我们自然而然就能理解画家对故乡的这份真挚感情了。十几年如一日,他在艺术追求的途中,如饥似渴地画着钢笔画。他坚定地相信自己的这份情怀,没有放弃自己的纯善、朴素与倔强。从这种意义上说,杨志明令人肃然起敬。

本报记者 郝莹玉

国画、油画、素描,这些画种都是人们耳熟能详的。但说起钢笔画,却鲜有人了解。宣化退休职工杨志明就是一位半路“出家”的钢笔画家。他画作的取材除了长城系列之外很多都是民居建筑,青砖门楼,旧时牌坊,老街老巷,平民小院,甚至残垣断壁、砖石瓦块……每幅画面都充斥着历史的烽烟与岁月的无情,仿佛一位阅人无数的老者讲述生存的故事,又恍若时空的隧道把我们拉回到日出日落的宁静之中。

“岂不见钟鼓楼高迎朝日,浮图塔峻送夕阳。渠旁石径花引蝶,园内葡萄架藤香。”今年76岁的杨志明在自己颂写的一篇《宣府城赋》里这样写道。

赋闲重拾绘画旧爱

“巷口古柳穿紫燕,淡烟流水好街坊……”2017年,杨志明的第一本钢笔画册《府城遗韵》成集。这本画册是他踏遍古城宣化,把古城宣化城区最后的古民宅、老街巷、古建筑用钢笔画留了下来。使得这本画册有了不寻常的文化价值。

杨志明的钢笔画中,大部分是画建筑的,但他并非完全承袭西方建筑钢笔画的特有技法。在他骨子里还是受中国画工笔与写意的影响,在风物真实的基础上呈现出的历史美感、主题意义,颇有震撼力。

他曾是宣钢质检中心的一名取样工。2002年,杨志明内退,赋闲在家。空闲时间多了,想起了自己多年来的爱好——绘画。

以前工作繁忙,爱好绘画却没有时间系统学习,也没有时间外出写生练笔。“现在时间这么多,不如好好练练吧。”有了这种想法,杨志明开始与宣化区美术家协会接触。在协会组织的一次写生活动让杨志明对钢笔画提起了兴趣。

那一次,宣化区美协组织会员到蔚县小五台山写生。这也是杨志明第一次外出写生。面对美丽的景色,杨志明心中灵感突现,然而手下的笔却并没有因灵感的闪现而变得灵活,画稿上的景潦草而粗糙,丝毫体现不出眼前景物的美好。“那时感到非常挫败,心里有好多想法,却无法付诸笔端。”回忆起当时的情景,杨志明这样形容。

再看看身旁的同伴,每个人都专心地投入,眼前的美景仿佛被搬上了画稿,美好之余而透出一种艺术加工后特有的韵味。相比之下,自己的写生作品,简直就是涂鸦。受了“刺激”,杨志明下定决心要在速写上下功夫。

“钢笔画传入中国,也就只有百余年历史,是个典型的舶来品,很多的绘画技巧都不太成熟,也没有很多绘画技法的书籍供人参考。”初涉钢笔画,杨志明就遇到了难题,没有现成的技法可借鉴,他唯有从实践中学习。

“读书破万卷,下笔如有神。我想画画大概也是如此。”于是杨志明背着画夹走进万柳公园……几年间,他画遍了宣化区140多条大大小小的街巷,从最初的粗糙作品,变得越来越精细,逐渐走进了“精细钢笔画”的境界。

赋予古建筑以生命

钢笔画,是通过点和线的组合来表现不同的明暗块,组成画面的整体色调和层次。轻重的用法,疏密的调动,光的植入与原始感受都会对绘画有影响。在杨志明的笔端,古城的老街巷、古迹,仿佛拥有了生命,焕发出炫目的光彩。

2007年,杨志明向全国第二届钢笔画展览投稿。出于对故乡热爱的情结,杨志明的作品主题始终是宣化的老街巷和古城周边的古迹。

第一次投稿,杨志明忐忑不安,但令他意外的是,他的作品《遗韵》成功入围,并获得优秀奖。自此之后,几乎每届全国钢笔画展览,杨志明都有所斩获,第三届、第四届、第六届大赛获得优秀奖,第五届大赛入围。

夺得了诸多全国级奖项,杨志明并没有功成名就的感觉。在钢笔画的技法研究上,他一直觉得自己只是个学生。第五届全国钢笔画展览入围之后,杨志明开始研究如何给钢笔画上色。

经过一年多的研究,杨志明自创了一套独特的上色方法,在生宣上泼墨,然后才作画。在生宣上泼墨,有国画功底的人都能做到,但在生宣上用钢笔作画难度却非常大。由于钢笔墨水容易晕染,钢笔笔尖过硬,容易划破纸张等问题,在生宣上做钢笔画,对力度、速度、角度的要求都非常精准。杨志明在完全没有任何先例可借鉴的情况下,一次次尝试,一次次失败,一次次琢磨,画纸堆积如山,最终熟练地掌握了这套独特的技法。

2013年,他在第六届全国钢笔画展览中获奖的这幅作品《血染的风采》便是利用这一技法绘出的彩色钢笔画。在将稿件寄出后,杨志明对老伴说:“如果这次我的作品能获奖,一定是因为这种独特的技法。”结果也正如杨志明所料,他的作品成功入围,并获得优秀奖,组委会对他的这种上色技巧也是倍加推崇。他也成为我市唯一一个在该展览中获奖的作者。

杨志明的钢笔画中,给我们印象最深的是他的古城宣府老宅系列,遵循原貌,不作想象空间的渲染,连一隙残裂的墙缝,都做原始的再现,那客体本身具有的美与其经历沧桑的故事正是价值之所在。观桥东街6号院、李政府街14号院、镇朔楼、民宅中的水井、拆迁中的大西街,大新门的建筑工地景象等等,在他的钢笔下都得到了完美呈现。

作品尽显故乡深情

杨志明的钢笔画,很大一部分是画民居建筑的,在风物真实的基础上呈现出的历史美感、主题意义的庄重与时间的张度,是颇有看头的。

比如,《后府街31号院》,整体的沧桑感是通过细腻表现出来的。他把物体结构完全忽略掉,只给一个角度去认识,这个角度不是观赏的角度,而是这个民居最能述说它自身身世与情感的角度,并通过这个角度,把探寻的目光,拉伸到院落深处,去想像=角一个时代、一个家庭的生活状态,甚至多个时代、多个家庭的变迁。

《李政府14院》则着重表现了这个宅院的空落,它的屋顶更具有晚清的高贵气息,殷实的社会背景,孤傲的人际往来,仿佛看到一个穿着整洁的长袍大褂的人,从里边姗姗而出。画面写实而不刻板,阳光从内院同时透射过来,赋予一种想象中的生气,一改老宅阴森幽暗的拟古做派,让年代的久远变得不那么重要,空落却不寥落,反而留有一丝温暖和可爱。

在《拆迁的阁西街》中,则运用钢笔画的多种线条组合手法,在大大圈起的拆字反衬下,粗粝地表现出老宅断壁残垣的危状。而其重点并不是乱线下瓦砾砖石与多向线条下屋顶裸露的木檩,而是各异的几组电视天线和炉灶烟囱,预示着一个旧时代的终结。那棵茂密的老树充满着生活气息,几只雀鸟戏飞,使场面破败却不凄凉,必是久盼的期许,给人一种信心和展望。

杨志明在自己撰写的《宣府城赋》里有这样的概括:“巷口古柳穿紫燕,淡烟流水好街坊。春归翠陌勤谨日,磨盘南瓜垂院墙。南北城壕傍城墙……”由此可见,陪伴他的,是整个古城,是古城里的一街一巷、一草一木,是古城的年年岁岁、角角落落……

如今,比起钻研钢笔画技巧,杨志明更希望能扩大钢笔画在张宣地区的影响力。“现在河北省很多地方都已经成立了钢笔画协会,但张家口地区还没有这样的团体。我希望能组建张宣地区的钢笔画协会,让更多人了解钢笔画、喜欢钢笔画。”杨志明踌躇满志地说。

钢笔画,是通过点和线的组合来表现不同的明暗块,组成画面的整体色调和层次。他对轻重的用法,疏密的调动,光的植入与原始的最大保留上,无一不给人一种身临其境的感受。人类对于自己的过往是颇为用心的,而除了文字,画幅的用心可谓良苦。而生于斯长于斯的杨志明对宣化人的描述,对宣化古城古貌的描述也做到了情真意切、笔笔留香。

相对于天赋而言,在当下,艺术家的情怀更为不可或缺。一切表现都应该遵循艺术规律,不论是文学还是各门类的艺术形式,都应该与作者的才情、学养、内心、审美旨趣和艺术追求有关。作为钢笔画家的杨志明,他用手中那支挚爱的钢笔,表现了这样的情怀与境界,那些画作也显豁了这样的性情与追求。