分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

各抒己见

长调一曲入画来

——杨志斌的草原情境(下)

|

杨志斌近照 |

|

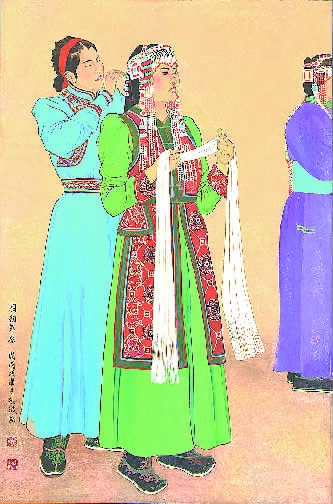

《相约草原》(纸本重彩)2 0 1 8年 |

|

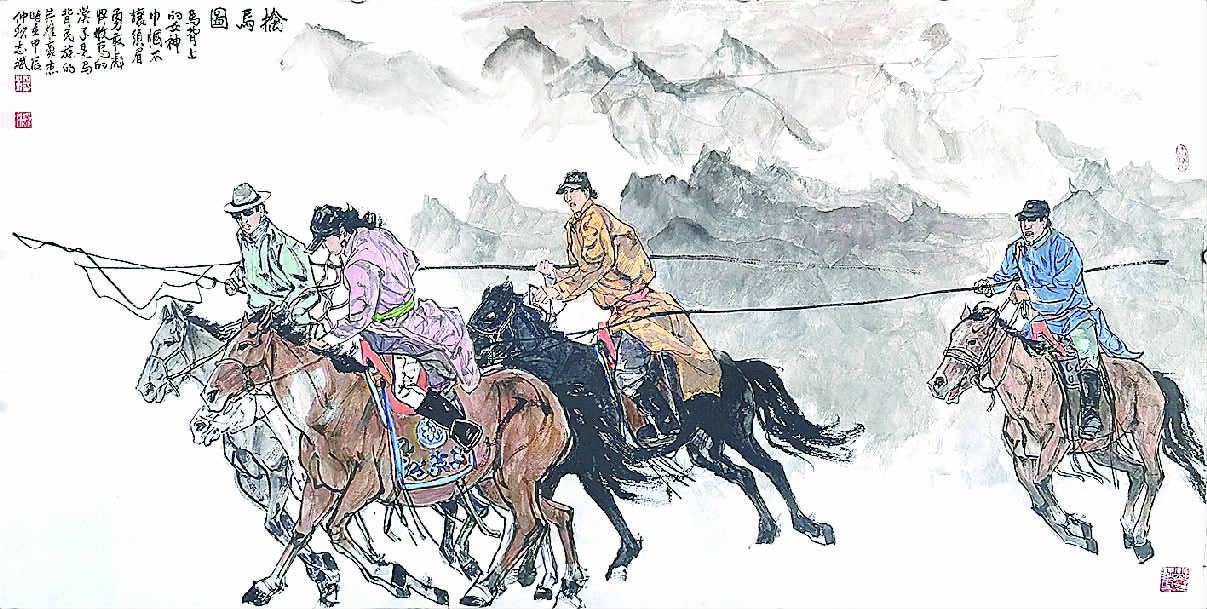

《擒马图》(纸本设色)2 0 2 4年 |

中央美院教授 袁宝林

工写双翼

以上三幅作品都是写意性的。这里想特别指出,这是我最初接触到的他的三幅水墨写意近作。作者告诉我,这也代表着他近几年的探索和乐于采用的体裁和形式;而我也很快发现,从他的全部作品看,其实他更多采用的体裁或形式却是工笔画(占有更大比例)。所以这也反映着他在创作上的一种新的追求和思考,可说是代表着进入一个新的时期的重要变化。而这样的变化在他个人创作历程和结构上便也形成“工笔”与“写意”比翼双飞的新格局——这也正是他自己十分看重的。所以作为一种创作和学术探讨,也颇值得玩味。

何以杨志斌的前期创作会较多选择工笔形式而近年则更喜欢采取写意形式呢?

我想用“待细把江山图画”和“醉时吐出胸中墨”这两句画家都熟知的话做个比喻。

应当看到,从他个人生活经历出发而走上创作道路的他的国画创作,从一开始便是命定地需要面对生活中最难描绘的无比繁复的表现对象——从人到马和牛羊等各种动物,何况还有那么广阔而又丰富多彩的草原生活背景,要从这里开始他的创作生活,能有如此的勇气、魄力和抱负,就非常令人敬佩了!而他要解决的课题何止是“写真”“状物”?这样看,从最起码的画“像”,掌握人和动物运动和解剖学的知识,到人物性格、气质和精神面貌的把握,哪一样离得开仔细的观察、研究和认真、精准的描绘和推敲?毫无疑问,在我们的传统经验中,从“工笔”入手,当是不二法门。

也因此,当我们看他的工笔画的时候——就譬如《我家老马》(2018年)这幅画——就会对他以那样工致精到的,用工笔重彩精心描绘出的马与它的女主人那样惟妙惟肖的亲昵关系,由衷地投以赞佩之情。

杨志斌的前期作品,主要是在工笔领域。但应指出,他并不是被动接受而是主动选择。1989年天津工艺美院的毕业创作《苍野无声》,是杨志斌的早期代表作之一,该作品在“天津市弘扬民族文化传统暨中国画优秀作品展”中展出,并在河北省美术家协会主办的“庆祝中国共产党成立七十周年美展”中获得一等奖。

《苍野无声》,绢本工笔,从作品来看,天苍苍,野茫茫,三位手持套马杆的蒙古汉子与他们的坐骑伫立在广袤无垠的冬季荒野中,显得那么的宁静与寂寥。画面中流露出画家对自然的敬畏和对宁静生活的向往,以及画家内心深处的平和与淡泊,这种意境不仅让观者感受到自然的壮美,更引发了对生命、宇宙等深层次问题的思考。

1993年创作的《岁月》,入选第二届全国工笔画大展的成名之作,可说是一幅界于工、写之间的画作。摒心欣赏,它所表达的是对人类历史和大自然的浩叹。不难看出,他从投身于艺术生活,就带有一种朴素的浓于情感的诗人气质。这必然成为他思考和选择艺术形式的一个重要出发点。

要怎样才能真切而生动地把如此丰富广阔的草原生活和他的所见所感尽情表现出来呢?多彩多姿的生活情态,特别是人物的肖像特征和精神风貌,包括对他所热爱的马、牛这样在他眼中充满神性的草原动物的描绘,他都尝试用各种材料,绢、皮纸,各种具有不同性能、美感的笔法、线条和色彩方法,淡彩或重彩,作了多方探索,创作出大量表现草原牧民生活的可圈可点的工笔画作品,我们从他历年创作的如下作品中,便可以充分领略到他的丰富的创作成果。

怎样是“写意”?且不必在定义上兜圈子,我们从经验中的常识来把握。白石老人诗云:“青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才”,徐渭、八大和吴昌硕,是他最崇拜的三位文人写意画大师,无论从形象、意趣、笔墨神韵、以书入画等各方面来看,都是中国传统绘画进入巅峰的代表。苏轼的“醉时吐出胸中墨”,傅抱石的“往往醉后”,不仅道出写意精神的激情特征,也揭示了非理性状态背后艺术家全部生活阅历与学养的积累。而如齐白石、黄宾虹,便也是在这条文人大写意绘画道路上各自收获千秋业绩的大师。可知要在这样的写意精神道路上前进,无疑意味着面临了更大难度的挑战。这样便容易领会何以在杨志斌的绘画艺术道路上,是在画过大半生工笔画以后特别强烈地要尝试涉足写意领域的道理了。

民族绘画语言的探索与锤炼

艺术创作的拓展或跨越,大抵有两种形态。一是站在巨人的肩上,继承传统的精华,在现实生活的文化土壤中向前推进;再是无中生有、反传统、跨越式的飞跃。杨志斌的创新属于前者,是常态中循序渐进;而非后者,如现代派得出乎意料。这从他所景仰的以何家英、贾浩义为代表的师辈画家的某种现代感和抽象意味可以略见端倪。

很庆幸是在偶然的邂逅中,使我有机会在时光的流序中了解和欣赏到杨志斌这么多在不断探索中前行的生气勃勃的创作。这里再让我们看两幅继续着他的水墨写意探索的新作。

《擒马图》,前面四位套马的勇士正合力捕捉一匹被套住的白马,由蒙古族女士强力给白马戴上笼头。前景人物和马的动态,用重墨勾勒,再用不同的颜色渲染服饰和马匹来强化主题,表达马背民族勇敢彪悍的气质和神采。后面的马群,用没骨法淡墨烘托擒马气氛,整体画面虚实相生,生动表达出蒙古族勇士捕马的壮观场面。

我很喜欢他的这幅新作,而他自己写给我的如上文字,也可以使我们更清楚地领会到画家在他众多草原情境的创作中一以贯之的思想情趣和艺术追求。

再一幅《沙漠绿洲》,在这样短的时间内即兴画出的更有“写”味的树和牛的形象,作者的诗意感受和情感寄托,表达的是何等贴切自然,其力度和自信,以及绿色环保工程建设的主题,是何等鼓舞人心,令观画人为之精神一振!再从中国传统水墨写意形式所要求的精神内涵、激情意绪来看,它会怎样使我们感受到“厚积薄发”的难度和作者天性的流露呢!

回顾文学艺术发展的历史,我们不仅会从文学史上依不同时代和社会情境有诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说、白话文与新诗丰姿多采的变化中受到启发,更会直接地从美术史上不同门类及其分支下各种体裁形式更为灿烂丰赡的演变发展中来思考我们在当下创作中面临的新课题。

杨志斌的艺术探索,正是这一历史长河中的一朵浪花。他以草原为背景,以马为媒介,将工笔与写意两种传统绘画技法融会贯通,创造出既有深厚传统底蕴又充满现代气息的艺术作品。他的画作不仅是对草原生活的深情讴歌,更是对民族精神的深刻诠释。在他的笔下,草原的辽阔、马的奔腾、牧民的坚韧,都化作一幅幅动人的画卷,传递出对自然、对生命、对自由的无限热爱与追求。

杨志斌的艺术之路,是一条不断探索与创新的道路。他从工笔入手,精研传统技法,逐渐走向写意,追求心灵的自由表达。他的作品既有工笔的细腻与精致,又有写意的豪放与洒脱,形成了独特的艺术风格。这种工笔与写意比翼双飞的创作格局,不仅展现了他对传统绘画技法的深刻理解,也体现了他对现代艺术表现手法的积极探索。

在未来的艺术创作中,杨志斌将继续以草原为灵感源泉,以马为艺术符号,深入挖掘草原文化的丰富内涵,探索民族绘画语言的更多可能性。他的艺术追求,不仅是对个人艺术境界的提升,更是对中国传统绘画艺术的传承与发展的贡献。我们期待他在未来的艺术道路上,继续以饱满的热情和无限的创造力,为我们带来更多震撼人心的作品,为中国美术史书写新的篇章。

正如杨志斌所言:“艺术是心灵的表达,是对生活的感悟。”他的每一幅作品,都是对草原生活的深情礼赞,是对民族精神的崇高颂扬。在他的画笔下,草原的辽阔与壮美、马的奔腾与自由、牧民的坚韧与豪情,都化作永恒的艺术瞬间。他的作品充满了浓厚的草原生活气息,无论是描绘那达慕大会上的摔跤手,还是展示蒙古汉子的雄风浩气,都形成了独特的艺术语言和绘画风格。这种风格不仅体观了他对草原的深厚情感,也展现了他对艺术的执着追求和精湛技艺。因此,观看杨志斌的作品,就像聆听一首首悠扬的长调,让人陶醉其中,流连忘返。激励着我们在生活中不断追求真、善、美,在艺术的道路上勇往直前。

(作者袁宝林系中央美院教授、中外美术史论家。央美工作期间,历任美术史系教研室主任、美术史系副主任、硕士生导师、中国美协会员。编写多部重要著作:《美术概论》《跨越世纪——西方观代派艺术》《比较美术教程》等。参与多项国家重点科研项目并撰稿。多次参加国际学术研讨会,发表《潜变中的中国绘画》等论文。)

[画家杨志斌简介]

1956年生于张家口市张北县,中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,河北省美术家协会理事,北京市工笔重彩画会会员,张家口市美协副主席,曾任张家口日报社美术编辑(副高级职称已退休)。毕业于天津工艺美术学院国画系,2005年北京画院高研班结业,2016年中国艺术研究院工笔画研究院结业。

作品入围中国工笔画第三届大展,全国第五届工笔画大展获优秀奖、“吉祥草原丹青鹿城”2016年全国中国画作品展获优秀奖、“工在当代”2016年第十届全国工笔画作品展获优秀奖、作品入围2022年中国水墨画作品展,被中国美术馆收藏。曾于北京荣宝斋、北京一得阁美术馆、张家口市展览馆、河南省美术馆等地举办个人画展。出版有《彩墨骏马画法》《骏马技法》《中国近现代名家丛书·杨志斌作品精选》等个人画册。

中国中央电视台科学教育频道拍摄播出《杨志斌画马》(六集),并由中央广播电视大学音像出版社出版《杨志斌画马(6D V D)》。