画家杨志斌(左)与袁宝林教授进行学术交流。

《鞍马》(纸本设色)2 0 1 9年

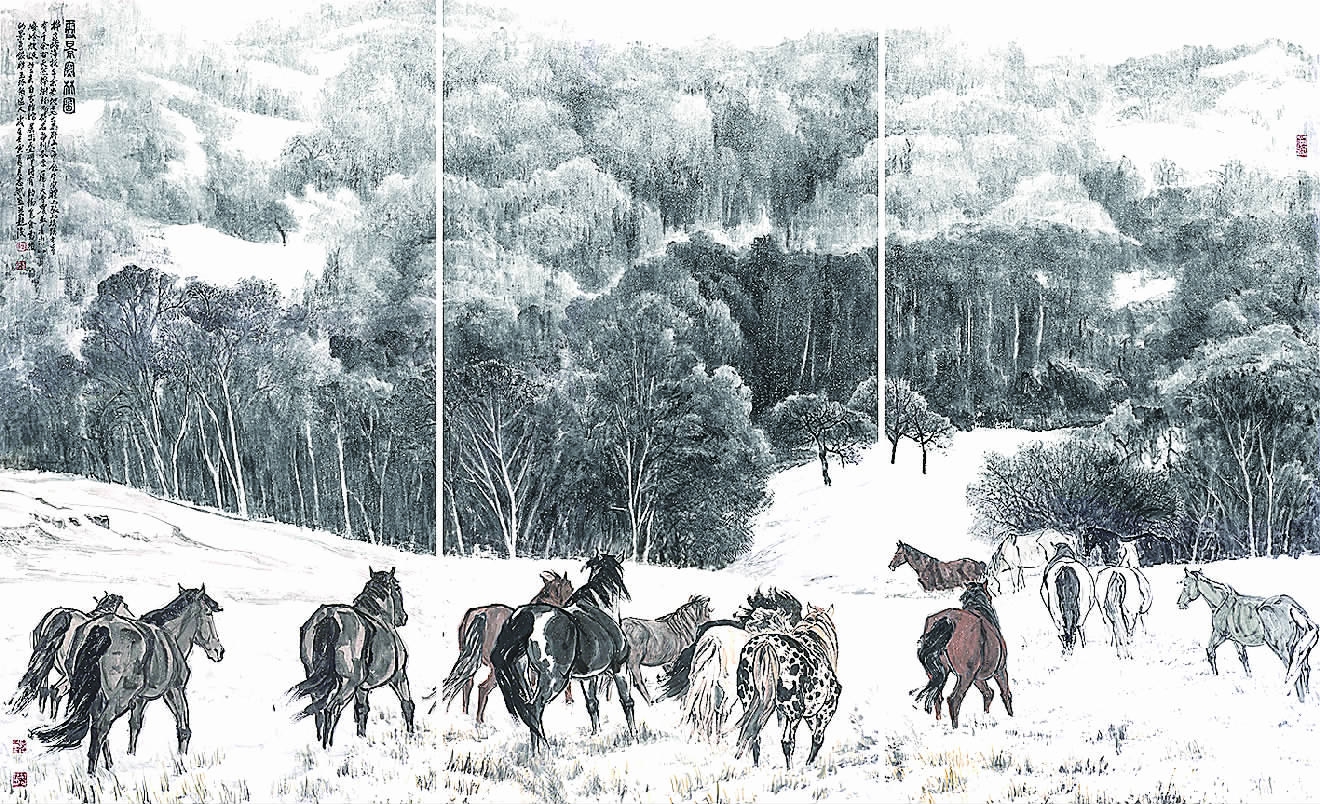

《雪景寒林图》(纸本设色)2 0 2 2年

中央美院教授 袁宝林

结识画家杨志斌

承画家朋友盛情相约,暑期到张家口作数日游。当我们乘坐京张高铁奔驰在这条我国最先艰难起步又是由我们自己的工程师詹天佑主持修筑的第一铁路线上时,心中已然有些激动。主人公杨志斌第一天便驱车带我们游2022冬奥会举办地“雪如意”滑雪场,国际水准的现代竞技设施和横跨百米椭圆轮廓崭新的张家口火车站一道,都不禁令人对这每每被人忽略的小城新貌大为惊异!随即一路饱赏百公里地理与气候转换地带“草原天路”的坝上风光;翌日则在微雨中远赴阳原县游览桑干河畔的“泥河湾古人类遗址公园”——超乎早年对周口店人类考古知识的了解,从现知考古发掘来看,这里竟是有着近二百万年历史、被称作整个“东方人的家乡”的世界上最古老的古人类活动遗址。接着又参观了张家口市历史博物馆,(如果不是天色已晚,主人还计划带我们看这里的地质博物馆)。一路上那一座座山顶上异常洁净的蓝天白云和树荫下掠过的习习清风,真爽!两天下来,我恍然有悟,这岂不就是主人要介绍给我们的“张家口”的古往今来么!其实作为连接中原与塞外交通咽喉的这座历史名城,又是近在咫尺,是多么值得捷足先登的观光胜地呢。真的是受教了!所以当画家朋友以如此幽默的方式向我们诉说着他对自己家乡的热爱时,早令我心潮起伏顿生敬畏。

草原之子

看过画家的作品,就会感到他对牧民生活是那样熟悉;再读过他的“自述”,则仿佛扪触到画家一颗跳动着的火热的心。才知道他是真正经历过备尝生活艰辛而又对学习艺术有着求知若渴拼搏精神的那一类同样令人敬畏的画家。

他出生在张家口地区的张北县农村,自幼干过各种农活。1974年高中毕业,还应招干过一年铁道养路工,当过两年民办教师。从这里他有了对人生和社会更深刻的体会。1978年恢复高考,他考入并毕业于张北师范美术班,在这里他得到杨桐、吴秀芬等老师珍贵的美术启蒙教育,毕业后分配到沽源四中,也成了一位美术老师。那里也是地道的北方草原环境,可说是天然地生于斯长于斯的坝上草原出身。如此,作为一位在祖母与父亲朴素爱好熏染下,从小就爱画的他最爱画马也就不足为奇了。他的强烈爱好和上进心,促使他在十年后的1988年又考入天津工艺美院的国画系,受教于赵松涛、赵树松、何家英、阮克敏、孙本长等名师。2005年又考入北京画院的高研班师从著名画家石齐;又十年后的2015年再考入中国艺术研究院的首届中国工笔画研究班,在这里又找见他早年的导师何家英,以求再度深造,莫怪这位比他还年轻的画家导师会感慨地说:“老杨是活到老学到老啊!”试想这样一位雄心勃勃一直向前冲刺的草原出身的画家,能不画出他心中的向往才怪。

一代画马名家

杨志斌不愧是画马名手——我更希望他会成为一代画马名家!此话并非虚妄。

“猎猎风中,舍我其谁!”这是《张家口日报》记者郝莹玉给杨志斌作品的评价。而画家以他的作品精准地印证了此评的所言不虚。先看这幅《鞍马》,画面上的正是“猎猎风中”的骏马雄姿,画家以精准的线条和颜色画出马儿体形结构的矫健俊朗,生动传神地画出马在劲风中桀骜不驯的精神风采,是多么精彩的画马力作!杨志斌画了许马题材的作品,无论数量还是质量上都令人称奇,就由不得让人觉得“舍我其谁”的自诩并非夸口了。

因为置身草原生活而尤擅画马,以画马闻名遐迩,中国中央电视台科学教育频道为他制做了六部画马系列专题节目,与之相应的出版物与光盘也在全国发行,这也无须多加渲染。我想补充的是,马在杨志斌心目中的形象与认识,这对理解和欣赏他的作品会有帮助。

“马是草原上的游龙,是林海雪原的精灵,是民族精神的图腾;马背上的民族具有崇尚自然、崇尚自由、崇尚英雄的精神气质。”这是在他“自述”中留下的闪光文字。它反映出马在他的创作中,一方面是作为真实的存在与牧民在草原生活中结下的亲密伙伴关系,另一方面则是作为一种象征,总是在他的创作中作为精神的主宰,占有崇高的中心地位。由此我们可以理解他在画马和塑造马的形象上,总会带有一种神圣的意念;同时也可以理解,几乎他的全部创作,甚至超出草原生活题材的作品,都不妨看作这种崇高精神和草原生活情境的扩展,共同为一种积极乐观、昂扬奋发的博大心胸和浪漫情怀所笼罩。这既是他如此钟爱的草原生活的赐予,也是在他心目中升华了的美好理想所使然。

草原情境

杨志斌作为画马“专家”给我的印象,使我本能地在心中浮现出历代画马的杰作和名家,从汉画像石到唐宋元画马名家,再到现当代的徐悲鸿、贾浩义……

是的,一点不错,从交谈中获知,这些名家和马的形象不但是他经常会想到,而且正是他要落脚在自己创作中的课题。然而,尽管许多具有经典意义的“马”已足够今人崇仰膜拜,我们却刚好从这里看出他同当今许多画家的不同之处。作为草原之子,他不同于一般职业画家一个明显的优势,就是他对自己家乡和原生态北方草原生活的熟悉。而他所作大量画马作品,也都是把马画在牧民的草原生活情境中,而很少把马从草原环境中抽象和独立出来,这正是他的作品的一个独特之处。进一步则可以说他的作品总是具有十分浓厚亲切的生活气息,且浸透着北方民族一种内在的浑朴和磅礴之气。这里且举出他近年的几幅作品来看。

《雪景寒林》(他不避取题与古代范宽的山水名作相同)是他以有着千亩白桦林为特征的桦皮岭牧马的真实生活记忆为素材,创作于2022年,曾在“中国水墨画展”中展出并被中国美术馆收藏的优秀作品(原作为三联画,按展出要求,因尺幅过大,这里裁去了右联)。这幅画的引人入胜之处,首先在视觉上给人的冲击,即由雪景寒林的背景将一群骠悍的骏马衬托得十分鲜明突出,进一步你会感受到由画家精彩的写意手法所表现出的马匹的动态神采,包括细部和花色所表达出的对马的赞美。而这些正是由于把马群画在了它们最感亲切熟悉的雪景寒林的草原生活环境中,而且是如此贴切地以水墨画单纯而富有层次感的形式表达出来,在黑白对比中收到相得益彰的效果。记得王国维曾说:“境非独谓景物也,喜怒哀乐亦人心中之一境界。故能写真景物真感情者,谓之有境界,否则谓之无境界。”(《人间词话》)好的作品总是能触动人的情感的。美丽的大自然,不仅会让人看到遍地开满鲜花,还会让人看到牧马人在北方草原艰苦而又充满豪情的生活环境中体验到的丰富情感。这更是杨志斌的作品不同于许多画马作品的独特之处。

杨志斌还有一幅可与《雪景寒林图》相媲美的《雪霁牧归图》,它描绘的是雪后牧主人放牧牛群归来的画面。同样以坝上草原的丰茂树林为背景,使牛群和牧主人(其形象似是剪影——背着粪筐,一边放牧一边拾起牛粪——那生活气息恰是画家经历的写照)的轮廓在白莽莽的雪原中穿插行进在美丽的树林枝杈间,远处,一层层、一片片的林海雪原,由深而浅,弥漫在风雪之中,那是北方的寒冬奏出的无声的交响乐。在这里,读一读画家题写的文字会是别有兴味:“身在此山顷刻间,万世红尘化作烟……”是多么富有诗意啊——画外之音,也是对画境的诠释吧,点出画家对“景外意”——形而上层面的思考,也正是以情景交融的方式对“景中情”所流露的人在投身大化中体验到的大自然的净化作用的揭示。所谓“诗中有画,画中有诗”,是否就是这样的意境呢!这样看,画家留给观众的画面上甚至占了更大空间的“雪景寒林”背景,又是多么富有思想的意味!

请再看一幅《寒山行马图》。也是画的荒寒的冬季。(也许读者早意识到,画家这样喜欢选择寒冷的冬季来画,并不是偶然的;而且毋宁说,这正是一位生就北方草原性格备尝生活艰辛的汉子的必然选择。)这里值得注意的是,原是很繁复的场面,画家却几乎以白描的手法,只以水墨加少许赭石的传统浅绛形式,作了写意性的简洁处理。林木在寒风中摇曳,群马在山岗上行进,冬季树木的绘写,颇为自然贴切,且富传统笔墨韵味。画面也留出大片空白,既是银装素裹,也是任观画者思想驰骋的空间。

(作者袁宝林系中央美院教授、中外美术史论家。央美工作期间,历任美术史系教研室主任,美术史系副主任,硕士生导师,中国美协会员。编写多部重要著作:《美术概论》《跨越世纪——西方观代派艺术》《比较美术教程》等。参与多项国家重点科研项目并撰稿。多次参加国际学术研讨会,发表《潜变中的中国绘画》等论文。)