分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

古迹探幽

宣化五龙壁:砖雕艺术的时空交响与文明对话

|

|

本报记者 翟见英

在宣化古城,一座以五条巨龙为魂的砖雕影壁静默矗立。这座名为“五龙壁”的建筑,不仅是河北省文物保护单位,更是宣化千年历史的缩影。其诞生可追溯至清乾隆十三年(1748年),原为弥陀寺的南房山墙影壁。弥陀寺的兴衰与宣化城的命运交织——元初建寺,明宣德年间重修,清末毁于战火,唯余五龙壁与几间残房,却以“先有弥陀寺,后有宣化城”的民谚,道出其在地方文化中的根系地位。

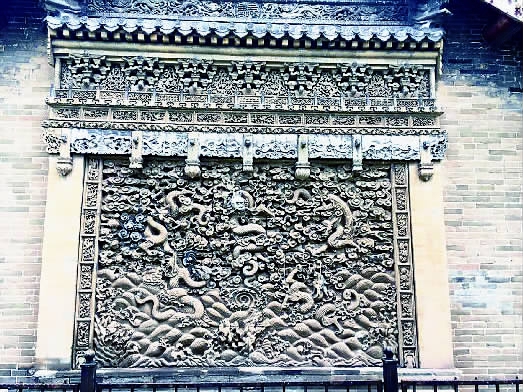

五龙壁的砖雕艺术,堪称中国古代工艺的巅峰之作。通高5.5米、宽4.02米的影壁上,61幅独立成画的小型图案与五龙主体交相辉映。须弥座束腰处,麒麟、狮子等11种走兽或蹲或卧,姿态灵动;护栏上的喜鹊登梅、猴子摘桃,以民间吉祥意象点缀庄严。这些细节,既展现了工匠对自然的细腻观察,也揭示了多元文化的共生——儒家的礼制、民俗的烟火,在方寸间浑然一体。

尤为精妙的是主体五龙图:三条巨龙盘踞云海,两条自波涛中腾跃而出,浪花飞溅如碎玉。浮雕与镂雕工艺的结合,让静态砖石呈现出动态张力,龙须鳞爪纤毫毕现,仿佛随时破壁而出。龙纹作为权力符号,恰映射了宣化作为军事要塞的“神京屏翰”使命——既是抵御北方铁骑的屏障,也是中原文明与游牧文化交融的前哨。五龙腾云驾浪的磅礴气势,恰似宣化城在历史洪流中的坚韧姿态。

五龙壁的命运,与宣化的文化生态紧密相连。弥陀寺的湮灭,并未使其沦为废墟,反而因清末改建为直隶第五师范学校(今宣化科技职业学院),成为教育传承的载体。2003年的修复工程,不仅重现了五龙壁的辉煌,更将其融入校园景观,让青年学子在砖雕的龙纹云海中触摸历史。这种“古迹重生”的模式,恰似宣化城的缩影——从军事堡垒到文化名城,从边陲重镇到现代都市,历史层累的痕迹始终被珍视。

对现代宣化人而言,五龙壁已超越建筑本身,成为地域精神的图腾。龙纹从皇家符号转化为市民自豪感的载体,砖雕中的民俗元素——如象征多子的石榴、寓意科举高中的“猴子摘桃”被提取为文创产品图案,传统节庆中复现的砖雕主题,则让历史符号成为身份认同的纽带。更深层的文化觉醒,体现在对“工匠精神”的再诠释,在效率至上的工业文明中,五龙壁的每一道刻痕都在提醒:慢工出细活的传统美学,与当代“匠人经济”的精细化生产不谋而合。

宣化五龙壁,是一部用砖石书写的文明史诗。它连接着明代的戍边烽火、清代的商旅传奇、民国的教育启蒙,直至今天的文化重生。每一片龙鳞的纹理,都是多元文明碰撞的刻痕;每一朵砖雕祥云,都在诉说边疆与中心、传统与现代的辩证。它启示我们:文化遗产的保护,不是对废墟的凭吊,而是对文明基因的激活——正如龙从波涛中腾飞,传统亦需在当代语境中破茧重生。