分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

苍穹之下,光影织乡愁:航拍师李颂的塞北诗行

|

|

|

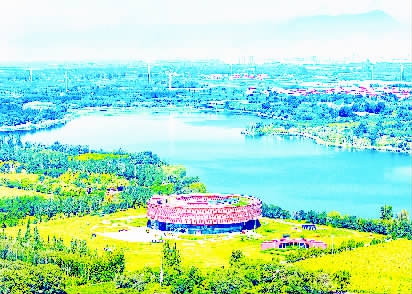

航拍怀来官厅水库国家湿地公园 |

编者按:今年五一劳动节,我市自媒体达人李颂分外忙碌,大境门、万全右卫、库伦淖尔等等都有他航拍的身影。在李颂看来,最好的创作永远诞生于对土地的深情凝视。当明媚的暖阳落进明长城砖缝,当打树花的铁水照亮无人机轨迹,我们看见的不仅是技术赋能的视觉奇观,更是张家口好儿女将生命年轮刻入故乡肌理的诗意执着。

本报记者 翟见英

军旅淬炼与故乡凝视:生命的双重伏线

5月1日,凌晨三点的张家口,柔风掠过清水河,屋内,李颂的电脑屏幕泛着微光,剪辑软件的时间轴上,无人机航拍的画面正流淌出这条母亲河的旖旎风光。

这位53岁的自媒体人,以“西域自游”之名,相继推出400余条原创视频,将塞北山城的肌理镌刻进像素的经纬,让故乡的呼吸与时代的脉搏在云端共鸣。镜头里既有塞北大地的风情,也有现代光影的脉动。

“18岁当兵进藏,高原的云像要压到睫毛上。”李颂摩挲着军旅生涯留下的胶卷相机,记忆里的西藏与张家口在光影中重叠。李颂在西藏高原的雪线之上,用胶卷相机定格了人生第一缕光影。27年的军旅生涯,锻造了他如测绘仪般的严谨,也滋养了诗人般的敏感——这两种特质,最终在故乡张家口的天空完成交响。

退役回乡,李颂惊觉故土已非旧时模样:大境门外的商埠遗址被修缮成文化街区,崇礼的滑雪赛道如银龙盘踞山脊,就连儿时放羊的荒坡也成了游客争相打卡的“空中草原”。这种变迁的错位感,让他萌生了用镜头重新认识家乡的冲动。考取无人机驾驶证那天,他在朋友圈写道:“给眼睛插上翅膀,才能看清土地的年轮。”

时光的十字路口:航拍画面里的在地叙事

李颂的镜头从不满足于浮光掠影的“美景”。他深谙张家口的文化坐标:这里是人类起源的摇篮,是中华文明的发祥地之一,更是让世界瞩目的冬奥之城。2022年冬奥会前夕,他蹲守大境门,捕捉雪落城垣的瞬间。当无人机升至500米高空,明长城遗址与冬奥主题灯光在取景框中相遇,历史褶皱与现代气象碰撞出经典画面。

这种“在地性”创作,贯穿他的每一帧画面。拍摄草原天路时,他特意选择清晨薄雾未散的时刻,让蜿蜒公路在晨光中若隐若现;记录万全右卫城时,他用延时摄影浓缩斗转星移,让明代瓮城的夯土墙与星空对话,弹幕里飘过“这才是真正的中国式浪漫”。为确认一段明长城烽火台的建造年代,他翻遍市图书馆的地方志:“自媒体不是快餐,得经得起考据。”这种近乎偏执的求真,恰是军旅烙印与匠人精神的同构——每一帧画面,都是对故乡的庄重致意。

最动人的莫过于他对“山魂”的捕捉。从鸡鸣山的“飞来奇峰”到小五台山的“河北屋脊”,从海坨山的云海到冰山梁的古冰川遗迹,他镜头下的张家口名山,不仅是地理坐标,更是文化基因的立体图谱。李颂一次次完成了对“在地性”的当代诠释——用技术解冻历史,让山河重获叙事。

光影为桥:个体记忆与集体乡愁

如今,李颂仍保持着军旅作风:每天雷打不动两小时素材整理,每条文案必经三次校勘。他拍摄的照片、视频素材有23万多件,共有7000多G,存储着张家口发展变迁的视觉档案,承载他的个体记忆,也牵动着众多张家口儿女的情感,其中有100余幅照片及视频在全国、省、市级摄影征集比赛中获奖、入选,所拍摄视频、照片多次被央视、北京电视台、河北电视台等选用发表。在他的影响下,越来越多年轻人加入“张家口影像计划”,用手机、相机、无人机记录家乡大好河山。

在张家口大境门的暮色中,李颂的无人机如归巢的燕,掠过明长城遗址的残垣,李颂谈起未来构想:“想用V R技术复原张库大道商队足迹,让大家‘走’进茶马古道的驼铃里,一起留住这份乡愁。”暮色中,无人机的航灯与街灯同时亮起,仿佛他十八岁初见西藏星空时的眼睛,依然清澈如初。

镜头再高,高不过游子望乡的眼睛;飞机再远,远不过岁月沉淀的深情。从胶片到8K超高清,从观景台到平流层,李颂用航迹证明:真正的文化自觉,是把个体生命体验织入故乡的年轮。这位云端写书人,正以像素为墨、苍穹为纸,续写着塞北山城的千情书——每一帧,都是对“何以张家口”的深情回答。