分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

节气歌里蕴藏的时间美学

——看“中国第五大发明”二十四节气的独特智慧(上)

|

|

|

|

编者按:二十四节气被誉为“中国第五大发明”,将天文、物候、农事和民俗完美结合,千百年来一直被我国人民所沿用,它蕴含着尊重自然、顺应自然、与自然和谐相处的中国智慧。

世界遗产再添中国元素,“二十四节气”背后的历史、文化、习俗共同呈现出“中国人千百年来实证的“存在与时间””。

“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”一首二十四节气歌,唱出了时光的流转,也唱出了这片土地的共同回忆。我们在感受节气的同时,使现代生活更贴近大地。

本报记者 郝莹玉

二十四节气是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践,自形成以来,作为农耕社会生产生活的时间指南逐步为全国各地所采用,并为多民族所共享,是中华民族文化认同的重要载体。

田地延伸“气候万象”

“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”20世纪70年代初,一场大雪让张家口坝上的田路被厚厚的雪连成一体,一个孩子背诵二十四节气的声音,碰撞着屋檐下的冰溜,清脆寒冷。这一场景,在作家的笔下被描述的生动形象。

那个时候,二十四节气就是如此深入人心。张家口的田地延伸到哪里,二十四节气就像阳光一样普照到哪里,甚至可以说,中国的农耕生产与大自然节律息息相关,节气是其中最好的“桥梁”,掌握了气候、物候、时候,自然就能顺应农时,不误农事。因此,二十四节气不仅在农业生产方面起着指导作用,还影响着古人的衣食住行,甚至是文化观念。无法想象,一个在土地上劳作的人,如果不知道二十四节气,如何立于大地。

“清明前后,点瓜种豆。”一个“清明”,嘴里一咂摸,清新明朗、欣欣向荣的气象全出,农民扛起农具,脚步轻快地走下田间地头,乡野里便有了活泛的生机。人误地一时,地误人一季,脚踩着节气的“鼓点”,农人从来不会让地荒芜。地是农人的“命”,节气是农人深入骨髓的指南。

进入寒冬,动物身藏伏土中,不饮不食,称为“蛰”。一俟天气转暖,渐有春雷,蛰伏于地下的动物闻声醒来,万物复苏。这个季节叫作惊蛰。多好的名称,一个“惊”字,一个“蛰”字,碰撞到一起,似有金石之声,颇有石破天惊的神韵。汉字之美,不仅在纸上,也在农谚里,在乡野上。

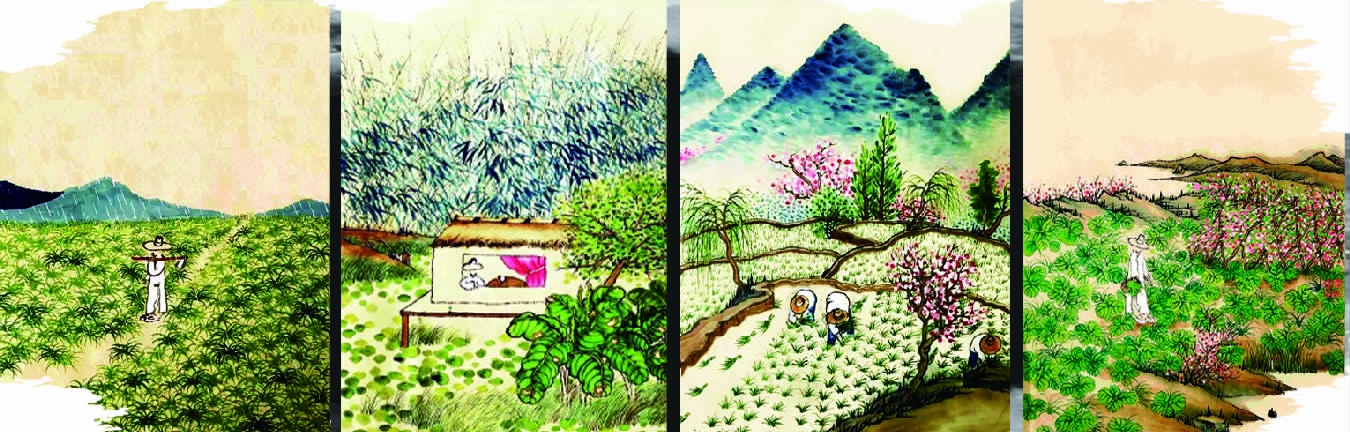

同样显示出汉字神韵之美的,还有“芒种”“白露”“立春”“立秋”“霜降”,仿佛不同田地中种植的庄稼,或洗练挺直,或春风浩荡,或者干脆就是一幅山水画、一幅农耕图。

“时雨及芒种,四野皆插秧。家家麦饭美,处处菱歌长。”陆游应该是离农民最近的诗人之一,他的很多诗作,无须太多阐释,朗声读出来,就是活泼泼的生产场景。

在城市,节气更多的是象征意义,比如冬至,城市里的人会吃饺子。“冬至大如年”“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管”,这是古风,在现代化狂飙突进的城市,因为中国人的口口相传,古风竟然还以风俗的形式存在,倒是一种聊作安慰的传承了。

四季农事“候时而行”

年年岁岁,四季轮回,朝夕往复。2016年,“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,被誉为“中国第五大发明”。

二十四节气,是我们的祖先通过观察太阳周年运动形成的时间体系,是先民们认知一年中时令、气候、物候等变化规律所形成的完整智慧体系。中国先民围绕季节农事活动形成了各种农时系统,二十四节气是其中最为完备的一种。二十四节气对我们中国人来说不仅是时间认知体系,它“候时而行”的知识和应用体系,早已深入中国人的文化基因里。

二十四节气目前能够查到的最早记载是《尚书·尧典》,记载了日中、日永、宵中、日短四个节气,分别对应春分、夏至、秋分、冬至。可见,二十四节气历史悠久。

农业文明是所有国家和民族在发展过程中必然经历的一个阶段,世界上所有文明古国都有观察物候变动的农业历法,但比较各个国家、各个时期的农业历法,像我国的二十四节气指导得这么具体、细致而有效的历法,全世界只此一家,这是我国先民对于世界文明的伟大贡献。

中国是拥有古老农业文明的国家。以农作物种植栽培为主的农事活动,特别关注光照、温度、气候、物候等,而季节的寒暖与太阳照射强度和时间有着密切关系。所以中国先民很早就注意到了太阳运动对季节变化的影响,围绕季节开展农事活动,形成了各种农时系统,二十四节气是其中最为完备的,从汉朝开始就被广泛采用,并且与夏历配合,被列为农政指导内容。

为了四季农事的方便,古人将二十四节气年度循环起点确定为立春,以立春为春天农事活动的重要节气。立春之外,雨水、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种等都是二十四节气中直接与春耕、春种、夏收等相关的重要农事节气,它们对农人农事活动有着直接的指导意义,如农谚云:“春分麦起身”“清明前后,种瓜点豆”“清明要晴,谷雨要淋”等。

二十四节气在中国的发明是农业生产活动需求驱动的结果。黄河流域是早期农业的主要发源地,黄土由堆积颗粒组成,易于简陋工具耕作,具备较好的耕作特性,但缺点是高度依赖自然条件,春天干旱、风沙多,不利于作物播种后发芽。春秋战国至秦汉时期是旱地精耕细作形成阶段,为了克服这些不利的环境条件,逐渐形成以耕耙耱结合为特点的抗旱保墒技术体系,这其中掌握农时就是关键。

最初的农时知识来自物候,根据观察自然界生物和非生物对气候变化的反应现象来掌握气候特征。判断农时,安排农事,需要总结出耕耘、播种、收获与贮藏的规律。于是,勤劳而智慧的中国先民经过生产生活实践,将一年中对农业生产产生重大影响的太阳运行规律总结成为指导农业生产的时间制度,这就是二十四节气。

自然美学“天人合一”

节气已过立夏,天地始交,万物并秀。二十四节气作为中华民族创造和传承的时间体系及其实践,蕴含着丰富的生态文化资源,是中国人尊重自然、顺应自然、保护自然的智慧彰显,为生态文明建设提供了宝贵的财富。

二十四节气铺陈着中国人数千年来与自然和谐相处的生态画卷,彰显着中华民族崇尚自然、热爱自然的文化基因。取法自然,是中国人制定和命名时间的重要标准与鲜明特色。

从立春到大寒,二十四节气不是简单的数字罗列,而是以季节、降水、气温、物候等变化来呈现四时岁月流动的自然之美。比如,从雨水到谷雨,表征的是从早春“细雨霏霏”到暮春“雨如谷粒”的降水变化。仅从名称上来看,二十四节气就洋溢着自然的浪漫与神韵。

与二十四节气“配套”存在的七十二候,将一个节气又细分为三候,以植物的萌动、开花、结实、落叶,动物的蛰眠、鸣叫、繁育、迁徙,以及冰雪消融、电闪雷鸣等典型物候现象来标识时间流转的轨迹。“立秋三候,凉风至、白露降、寒蝉鸣”,寥寥数语便将立秋之景刻画得细致入微、惟妙惟肖。物候是衡量自然生态变化走向的重要指标,二十四节气和七十二候共同构建起的时间认知体系,反映了中国人与自然的亲密关系。

雨落、虫鸣、风动、花开、雷响、雁来……观察并记录一时一动的物候,是总结形成二十四节气的基础。作为农耕文明古国,中国人在拥有成熟的成文历法之前,就懂得“望杏敦耕,瞻蒲劝穑”,从植物的生长状态中判断农耕的时机。这说明我们的祖先从一开始就认识到顺天应时、因势利导的重要价值,形成了“天人合一”这种朴素的生态观念。

因此,二十四节气生态智慧的核心,就是顺应自然,追求人与自然的和谐共生。这种生态智慧,让二十四节气的内涵不断与时俱进,历久弥新,成为全人类所共享的非物质文化遗产。

自然物是中国节气文化时间的标志物。二十四节气的时令节物,大多取之自然、比之自然。《荆楚岁时记》载:“立春之日,悉翦彩为燕以戴之。”说的是立春日将彩燕作为发饰,佩于发间的习俗,取燕来春到之意。这种朝向自然的节物文化表达,诠释着中国人让生命融入自然的生活追求。

“年年立春后,即被啼莺占”“谷雨晴时春昼长,鹧鸪啼处百花香”“豌豆到立夏,一夜多一杈。”“夏至禾见秒,晷景中天映”……二十四节气讲述着光阴的故事,以一种既宏大又精微的时间刻度,交融着天文与人文、时间与空间、节气与节日,细细讲述先人对时令、物候变化的观察与认知,还衍生出绘画、戏剧、歌舞等丰富视听艺术,给予人们鲜活的东方美学体验。