分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

万家团圆时,火树银花合

|

吕富荣 摄 |

|

段秀兰 摄 |

|

|

|

扫一扫,畅游文化海洋 |

编者按:张家口不仅是“奥运之城”,更是一座底蕴深厚的“文化名城”。古城古堡气势恢宏,非物质文化遗产资源蔚为大观,每逢年节,古城张灯结彩、社火好戏连台,因此,张家口被称为中国“年味儿最浓的地方”之一。

张家口蔚县,绚烂的打树花,艳丽的蔚县剪纸,神秘的拜灯山,激越的蔚县秧歌。而在广袤的张垣大地上,还有更多值得品味的年俗风情。漫长的历史岁月中,康保二人台、怀安九曲黄河灯、涿鹿绕花、阳原曲长城背阁……数不清的传统民俗在这里传承至今,成为经典而鲜活的文化记忆。它们带着质朴奔放的张垣风情,展示着春节文化的内蕴,彰显着中华文明的源远流长。

元宵节期间,您可以游遍张家口,逛古城、赏年俗,开启一场前所未有的年俗之旅。

本报记者 郝莹玉

“星灿乌云里,珠浮浊水中。今夕是何夕,团圆事事同。”宵节是中国的传统节日之一。元宵节主要有赏花灯、吃汤圆、猜灯谜、放烟花等一系列传统民俗活动。此外,群众在元宵节时还会举行游龙灯、舞狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、耍社火等传统民俗表演。

2008年6月,元宵节选入第二批国家级非物质文化遗产。

蔚县拜灯山:神秘社火绵延不息

对于张家口蔚县来说,很多人已经熟知了这里的剪纸、打树花等非物质文化遗产,每年都吸引很多游客到来,同样,这里的上苏庄村流传了近500年的第二批国家级非物质文化遗产——拜灯山也具有很大的吸引力。

拜灯山活动只局限于蔚县宋家庄镇上苏庄村,并且每年只在正月十五前后三天上演,不少游客在元宵节赶到这个古老的村庄,亲身参与到这个神秘的祈福社火活动当中,感受拜灯山的魅力。

每年的元宵节期间,地处蔚县宋家庄镇东南山脚下的上苏庄村都要举办拜灯山的民俗社火活动。拜灯山是灯山活动中最为壮观、热闹的场面。村民们事先要选出一名“灯官”,妆扮成县令模样,坐在由四名衙役抬着的独杆轿上,由村戏班子里的演员随其左右,在丑角“老妈子”的引领下,一班人从戏台出发一路敲锣打鼓向灯山楼行进。当灯官一行来到灯山楼的供桌前,只听一声吆喝:“拜灯喽——!”灯官领头拜祭,祈求一年里丰衣足食,国泰民安。

响堂街是上苏庄村的一条主街,是由卵石铺成的400多米长的小道,一年一度的拜灯山活动在这里举行。拜灯山,实际上是由男童装扮成县官模样,唤作“灯官”,坐在由4个衙役抬着的轿子上,身后跟有敲锣打鼓的队伍,待“灯官”一行从响堂街出发行至灯山楼,在供桌前带领众人叩首祭拜时,由灰砖砌成的灯山楼突然间点亮四个吉祥大字。

拜灯山传承人郭建明介绍,灯山楼高达三丈,灰砖砌成,龛内没有神像,空空的只有一个巨大的梯式木架。一条条横木杠排得很密。这些木杠是拜灯山时放灯碗用的。平时没有灯碗,只是一个大木架。但村民们仍视之如神灵。

村里的老人张瑞说,她每年都会参加拜灯山活动,灯官叩拜时,自己会双手合掌祈福来年全家平安。拜灯山是拜火神,希望新的一年里家里红红火火好事不断,同时保佑家里平安不要发生火灾。

拜灯山民俗社火活动在蔚县乃至河北省的民俗社火中占有重要地位,是民间民俗文化的一个缩影。据当地石匾记载,上苏庄堡,(明)嘉靖二十二年建,建堡之初发生火灾,故建灯山楼以祭拜火神,后发展为逢年过节的拜灯山仪式。

在拜灯山社火的吸引力之下,不少张家口、北京、天津、石家庄等地的游客,都在正月十五选择到蔚县看社火过大年。游客的纷至沓来,导致蔚县境内的大小宾馆一床难求,大小饭馆也是食客不断,蔚县社火魅力可见一斑。

多次亲临蔚县考察的中国民协主席冯骥才曾这样评价说:对于拜灯山,所看重的不只是这种具有神秘感的风俗形式,更是其中那种对命运和大自然的虔敬、和谐的精神,还有亘古不变的执着与沉静。

涿鹿绕花:流星飞瀑璀璨绽放

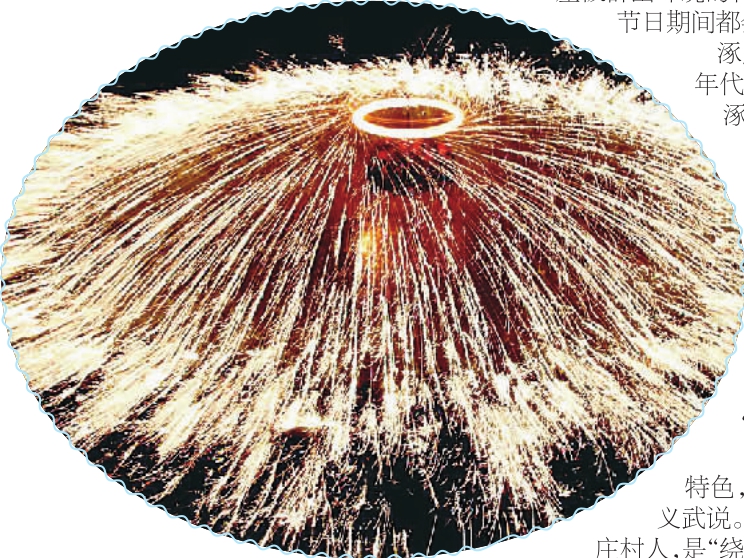

距涿鹿县城70多公里的张各庄村,是一座被群山环绕的村庄,延续百年的民俗绕花,节日期间都会在这个小山村里绽放。

涿鹿绕花是一种经历了久远年代的民间传统社火活动,也是涿鹿县社火杂耍的精粹项目。

绕花大约兴起于清朝中后期,主要流传于河东镇张各庄村一带。至今,这项民俗已历经百年,目前已被列入市级非物质文化遗产名录。而每当逢年过节或举行重大活动,张各庄村“绕花”便会闪亮登场。“‘绕花’是我们村的一大特色,在过去可是远近闻名。”邢义武说。邢义武是土生土长的张各庄村人,是“绕花”的第六代传承人。邢义武自小醉心于“绕花”,然而真正学习“绕花”技术是从2011年开始的。在学习的基础上,他还不断摸索创新。

张各庄村的“绕花”在涿鹿远近闻名。每当逢年过节或举行重大活动,张各庄村的“绕花”都会受邀去演出,近到涿鹿县城及周边各乡镇村庄,远到广州、哈尔滨、山东等地。看过“绕花”表演的人们都会被铁花的绚烂夺目所震撼。

关于张各庄“绕花”的来源发展,在当地流传着一段传说。据传,当时有个老羊倌常年在深山放羊,夜晚总是遭到野兽侵袭。当时为了保护人畜安全,他想出了一个用烧炭甩花驱赶野兽的办法,这样不但吓跑了野兽,保护了羊群,也为单调的牧羊生活带来了乐趣。之后,喜欢“绕花”的人越来越多,还不断有人来向老羊倌拜师学艺,“绕花”技艺便代代传承下来。

如今,经过几代老艺人对花笼和燃料配方的不断改进和完善,不断增大花笼面积,增加燃料和生铁量,逐步形成现在极具冲击力和震撼力的绕花表演模式,绕出的火花越来越大,也越来越漂亮,胜似烟花绽放,绚丽多彩。

“绕花”在表演时,设施并不复杂,T型架子竖杆儿为轴固定在一个转盘上,横杆儿两头分别吊挂着一个小铁丝篓,篓里装满了火红的木炭和其他添加剂。至今,究竟是什么样的木头烧制成的木炭?另外装填了什么样的添加剂?邢义武说这是保密的,本村的人都不知,只有绕花传承人自己心中有数。所以在添加“绕花”用料时,传承人亲手“掌勺配制”。

邢义武讲,装花的技术十分讲究,不会装的出不来花。T型架子下有七八个壮汉拨动转盘,伴随着铿锵的锣鼓声,T型架子速度由慢到快飞速旋转,燃烧的木炭火星随着速度的加快甩出铁丝篓,甩向场地四周。一开始只是零星的火花飞溅出来,形成零星的火线,很快火花越开越大,最终形成直径达40米左右的耀眼火花,流星飞瀑,绚丽多姿,形成了一个巨大的金色花环,其场面十分震撼和壮观。

万全蹦鼓子舞:锣鼓喧天舞蹈飘逸

每年的元宵节期间,万全何家屯村会显得格外的特别。村里永兴影剧场前面的文化广场上,30多个男女老少身穿彩色演出服,身挎腰鼓,排列成两队,在铿锵有力的鼓点节奏中,按照传统的步法,踏着鼓点做着不同的动作变换。

这种社火活动叫“蹦鼓子舞”,是洋河北岸的怀安县、万全区一带民间流传的一种鼓舞表演,在万全区郭磊庄镇何家屯村表演了上百年,至今在村中依然延续。

村内有“蹦鼓子舞”秧歌队,演出人数可多可少,少至二十人多至几十人不等。平时自娱自乐,每逢新年或喜庆之日,也去县城参加演出。

蹦鼓子舞,大多是以鼓带舞或以舞伴鼓,表演者配合舞蹈动作进行敲击,随鼓点蹦跳,边蹦边敲鼓,动作幅度较大。

打鼓人俗称拧鼓人,一律为武生打扮。鼓手们身穿彩服,每人腰间斜挎一面牛皮桶状鼓(鼓面直径约1尺,高约1.5尺),手持鼓槌,按指挥者布阵的要求,有节奏地敲打,时缓时骤,动作由慢到快,节奏高亢激越,表演者随着鼓点节奏,时而单舞,时而与其他表演者对舞。加上大堂鼓、铙钹马锣的伴奏,愈发显得声威气壮。震天动地的鼓声和健美豪放的表演交织在一起,场面十分热烈,令观看者目不暇接,无不为之振奋。

相传蹦鼓子舞是李自成与敌军在争夺地盘时创设的。两军交战时,双方各自布阵,锣鼓喧天,为了示威,双方擂鼓蹦跳,增加士气。还有一种说法是,蹦鼓子舞鼓点犹如雷声,而雷雨相系,所以蹦鼓子舞的由来原出于百姓风调雨顺的祈望和祝愿,后来逐渐普及为村里的一种公共的娱乐活动。

何家屯村也是一座建于明朝嘉靖年间的村子,丰厚的历史文化沉淀,孕育出独具特色的民间活动,最具代表性的就是“蹦鼓子舞”,在万全区独树一帜。蹦鼓子舞已被列入市级非物质文化遗产名录。每当逢年过节或有重大演出活动,何家屯的蹦鼓子舞都会参加展演活动。

蹦鼓子舞中,最讲究的是走阵法,八吉梅花、八卦船柄、老龙混水、老虎收山、四门等,阵法不同,表演出来的效果不同。

蹦鼓子舞经过辈辈相传,不断创新,形成了现在独具特色的艺术形式。蹦鼓子舞的打法有十余种,可现在保留下来的只有四五种,其打法多变,有单出关、急旋风、玉蜻蜓、梅花绽、风摆柳、鸳鸯戏水,凤凰双展翅、凤凰三点头等。鼓手动作刚劲潇洒,不同的打法展现不同的境界。飘逸的舞蹈动作,伴随着独具特色的表演步伐,在展现艺术魅力的同时又让人为其中蕴含的民俗特色所折服。所以何家屯人正月里闹红火都离不开蹦鼓子舞,它与打棍、抖花、上船、秧歌等融在一起,其庞大热闹的场面一直流传至今。