分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

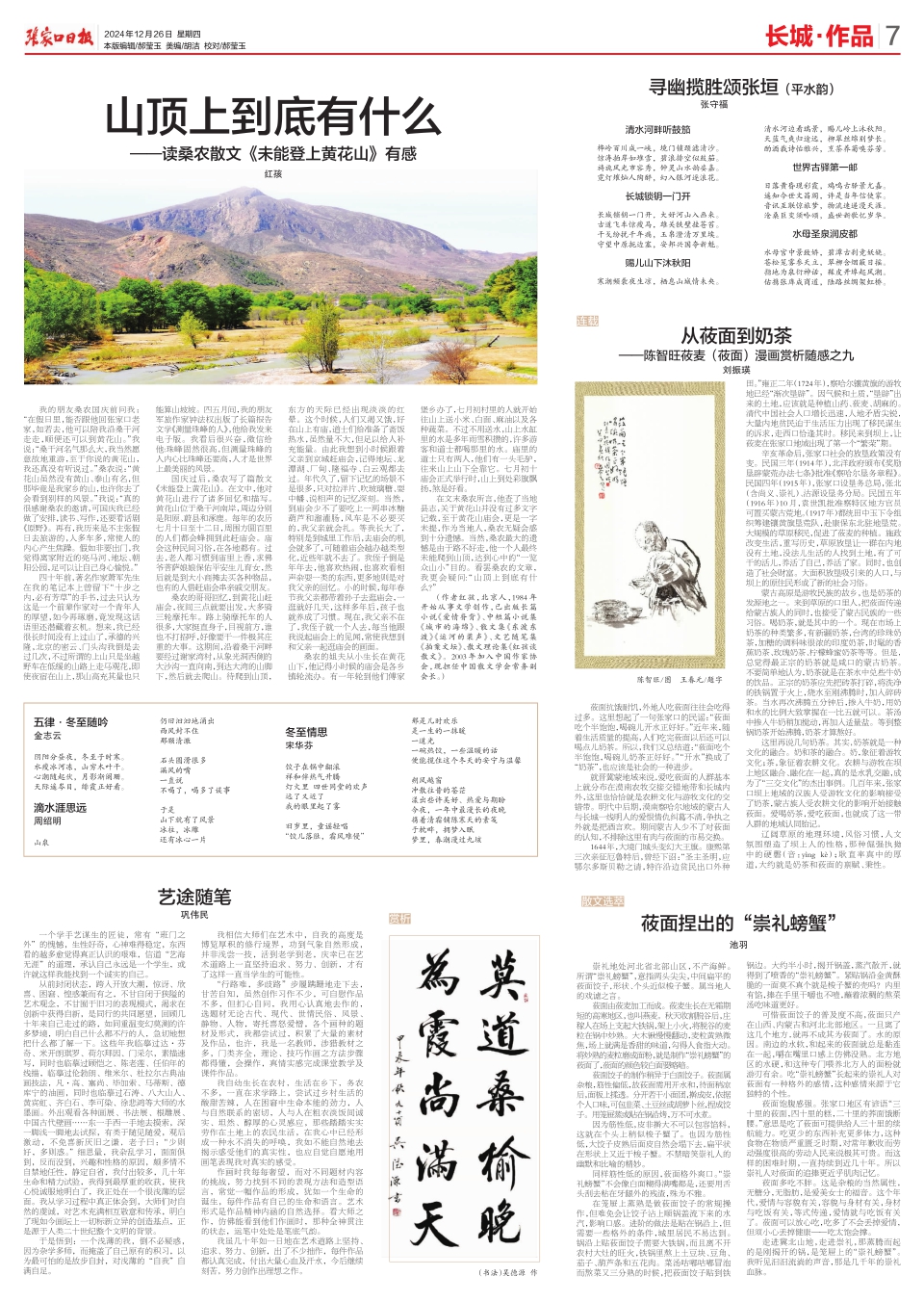

山顶上到底有什么

——读桑农散文《未能登上黄花山》有感

|

|

红孩

我的朋友桑农国庆前问我:“在假日里,能否跟他回张家口老家,如若去,他可以陪我沿桑干河走走,顺便还可以到黄花山。”我说:“桑干河名气那么大,我当然愿意故地重游,至于你说的黄花山,我还真没有听说过。”桑农说:“黄花山虽然没有黄山、泰山有名,但那毕竟是我家乡的山,也许你去了会看到别样的风景。”我说:“真的很感谢桑农的邀请,可国庆我已经做了安排,读书、写作,还要看话剧《原野》。再有,我历来是不主张假日去旅游的,人多车多,常使人的内心产生焦躁。假如非要出门,我觉得离家附近的亮马河、地坛、朝阳公园,足可以让自己身心愉悦。”

四十年前,著名作家萧军先生在我的笔记本上曾留下“十步之内,必有芳草”的手书,过去只认为这是一个前辈作家对一个青年人的厚望,如今再琢磨,竟发现这话语里还潜藏着玄机。想来,我已经很长时间没有上过山了,承德的兴隆,北京的密云、门头沟我倒是去过几次,不过所谓的上山只是坐越野车在低缓的山路上走马观花,即使夜宿在山上,那山高充其量也只能算山坡坡。四五月间,我的朋友军旅作家钟法权出版了长篇报告文学《测量珠峰的人》,他给我发来电子版。我看后很兴奋,微信给他:珠峰固然很高,但测量珠峰的人内心比珠峰还要高,人才是世界上最美丽的风景。

国庆过后,桑农写了篇散文《未能登上黄花山》。在文中,他对黄花山进行了诸多回忆和描写。黄花山位于桑干河南岸,周边分别是阳原、蔚县和涿鹿。每年的农历七月十日至十二日,周围方圆百里的人们都会蜂拥到此赶庙会。庙会这种民间习俗,在各地都有。过去,老人都习惯到庙里上香,求佛爷菩萨娘娘保佑平安生儿育女,然后就是到大小商摊去买各种物品,也有的人借赶庙会串亲戚交朋友。

桑农的哥哥回忆,到黄花山赶庙会,夜间三点就要出发,大多骑三轮摩托车。路上骑摩托车的人很多,大家挺直身子,目视前方,谁也不打招呼,好像要干一件极其庄重的大事。这期间,沿着桑干河畔要经过谢家湾村,从象光洞西侧的大沙沟一直向南,到达大湾的山脚下,然后就去爬山。待爬到山顶,东方的天际已经出现淡淡的红晕。这个时候,人们又渴又饿,好在山上有庙,道士们给准备了斋饭热水,虽然量不大,但足以给人补充能量。由此我想到小时候跟着父亲到京城赶庙会,记得地坛、龙潭湖、厂甸、隆福寺、白云观都去过。年代久了,留下记忆的场景不是很多,只对拉洋片、吹玻璃糖、耍中幡、说相声的记忆深刻。当然,到庙会少不了要吃上一两串冰糖葫芦和溜灌肠,风车是不必要买的,我父亲就会扎。等我长大了,特别是到城里工作后,去庙会的机会就多了,可随着庙会越办越类型化,近些年就不去了。我侄子倒是年年去,他喜欢热闹,也喜欢看相声杂耍一类的东西,更多地则是对我父亲的回忆。小的时候,每年春节我父亲都带着孙子去逛庙会,一逛就好几天,这样多年后,孩子也就养成了习惯。现在,我父亲不在了,我侄子就一个人去,每当他跟我说起庙会上的见闻,常使我想到和父亲一起逛庙会的画面。

桑农的姐夫从小生长在黄花山下,他记得小时候的庙会是各乡镇轮流办。有一年轮到他们傅家堡乡办了,七月初村里的人就开始往山上送小米、白面、麻油以及各种蔬菜。不过不用送水,山上水缸里的水是多年雨雪积攒的,许多游客和道士都喝那里的水。庙里的道士只有两人,他们有一头毛驴,往来山上山下全靠它。七月初十庙会正式举行时,山上到处彩旗飘扬,煞是好看。

在文末桑农所言,他查了当地县志,关于黄花山并没有过多文字记载,至于黄花山庙会,更是一字未提,作为当地人,桑农无疑会感到十分遗憾。当然,桑农最大的遗憾是由于路不好走,他一个人最终未能爬到山顶,达到心中的“一览众山小”目的。看罢桑农的文章,我更会疑问:“山顶上到底有什么?”

(作者红孩,北京人,1984年开始从事文学创作,已出版长篇小说《爱情脊背》、中短篇小说集《城市的海绵》、散文集《东渡东渡》《运河的桨声》、文艺随笔集《拍案文坛》、散文理论集《红孩谈散文》。2003年加入中国作家协会,现担任中国散文学会常务副会长。)