分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

我们在节日

喜新春新岁

——春节,在欢乐中编织着来年的希望(上)

|

|

本报记者 郝莹玉

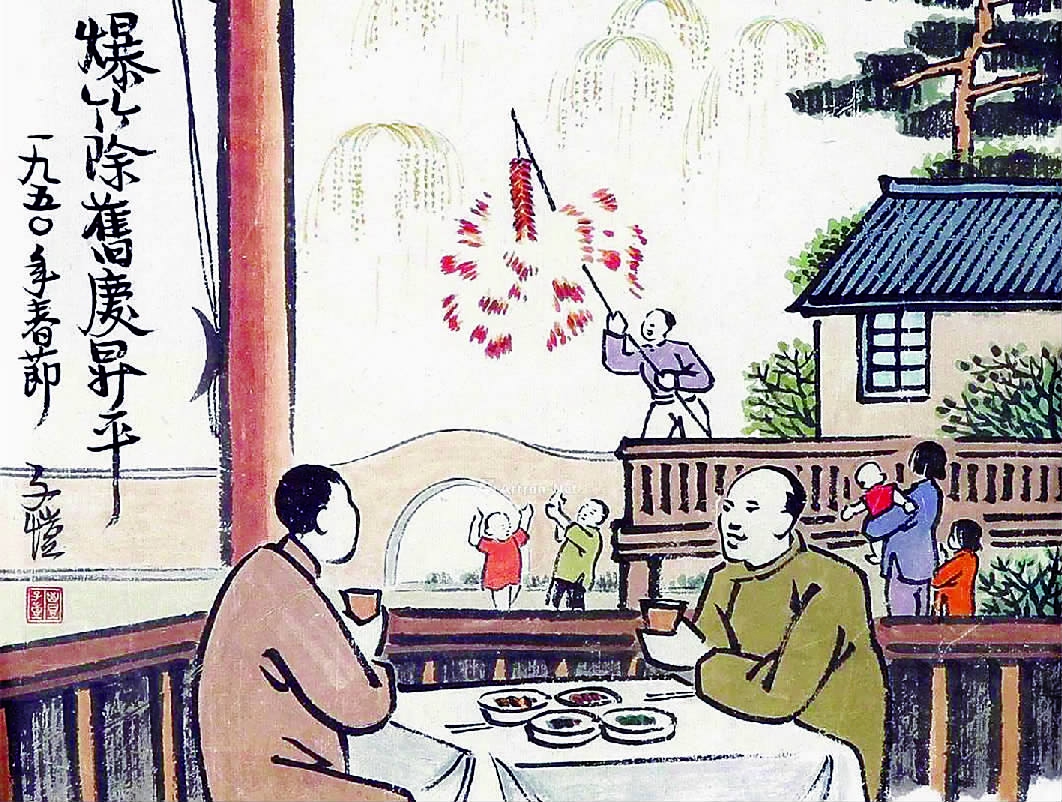

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”中国传统节日是中华文化的重要载体,代表着中华文化的特质和精神。传统节日作为载体,寄托着关于民族情感最温情的呵护与敬意。

各地春节的习俗多种多样,节日的民俗也多彩纷呈,比如吃饺子、贴春联、放鞭炮,迎财神、舞龙狮、扭秧歌等等。传统节日到底从何而来?各地传统节日民俗又有哪些变化?当今社会,如何将传统佳节过得更有“味”?

春节的源流演变

春节文化作为中华传统文化的重要组成部分,承载着博大精深的中华文化底蕴,也记录着古代人们丰富多彩的社会生活文化内容。

相传帝舜继承天子时,带领人们祭拜天地,于是人们便把帝舜继位的那天定为新年的第一天,叫作岁首,这就是夏历的新年。不过在历史的演变过程中,夏历的新年在不同时期有着不同的名称。

先秦时期被称为上日、元日、改岁、献岁等;两汉时期叫三朝、岁旦、正旦、正日等;到了魏晋南北朝时又称元辰、元日、元首、岁朝等;唐宋元明时又称为元旦、元、岁日、新正、新元等;到了清代,一直叫元旦或者元日。直到1914年,袁世凯批准阴历正月初一为“春节”,阳历年首为“元旦”。1949年,中国人民政治协商会议通过了使用“公历纪年法”,将公历的1月1日定为“元旦”,将农历正月初一定为“春节”,并规定春节假期,让人们热烈地庆祝农历新年。

在古代,对春节的诸多称谓中“元旦”最普遍,时间也最长。“元”之本意为“头”,后引申为“开始”。《说文解字》中对“旦”的解释为:“从日见以上,一,地也。”表示太阳刚刚从地平线上升起,意为早晨。因为它代表了一年的第一个早晨,正月的第一个早晨,所以成为“元旦”或“正旦”。

不过,那时候新年的具体日期是不断变动的。夏朝定在一月初一,商朝改成了十二月初一,周朝又改为十一月初一,到了秦朝又把新年提前到了十月初一。直到公元前104年(太初元年),汉武帝接受司马迁等人的建议,开始使用《太初历》,恢复了夏历(即农历),明确规定正月初一为岁首,并把二十四节气定入历法。虽然后来的朝代对历法有过修改,但大多依据《太初历》,仍然以孟春正月为岁首,正月初一为新年的第一天。

随着社会的不断发展,过新年的习俗越来越多。汉朝时,祭祖是春节的重要活动。东汉崔寔在《四民月令》中写道:“正月之溯,是谓正旦,躬率妻孥,洁祀祖称。”魏晋时,开始有了除夕守岁的习俗。

新年习俗在唐朝发生了裂变。唐朝是思想文化繁荣的时期,那时内外文化交流很频繁,于是新年习俗从过去的祈祷、迷信的神秘气氛,开始向娱乐、礼仪方向转变。唐代人们除登门拜年,还发明一种“拜年贴”。唐太宗李世民用赤金箔做成贺卡,御书“普天同庆”,赐予大臣。很快这个形式开始在民间普及,大家改为梅花笺纸,相互写“拜年贴”,当时这种“拜年贴”被称为“飞贴”。可以说从唐代开始,新年才成为普天同庆的“良辰佳节”。

到了宋代,人们在过年时开始吃饺子,宋朝称饺子为“角子”。到了明朝,又开始盛行接灶神、贴门神、除夕守岁、十五赏灯会等活动。

明清时期的新年习俗跟之前的又有所不同,礼仪性和应酬性加强。人们在新年里相互拜谒,达官贵人流行互送名帖或者登门叩拜;平民百姓讲究互动礼品、相互拜年。在新年期间舞狮子、舞龙、演戏、说书、踩高跷等娱乐活动开始出现,让人应接不暇。这时期新年习俗已经与传统文化融为一体,成为集中展示中国几千年风俗文化的大博览会。

特殊意义的时间节点

春节历史悠久,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来,在传承发展中承载了丰厚的历史文化底蕴。

新春贺岁活动围绕祭祀祈年为中心,以除旧布新、拜神祭祖、驱邪攘灾、祈求丰年等形式展开,内容丰富多彩,热闹喜庆,年味浓郁,凝聚着中华文明的传统文化精华。

我国过年历史悠久,在传承发展中已形成了一些较为固定的习俗,有许多还相传至今,如买年货、扫尘、贴对联、吃年夜饭、守岁、拜岁、拜年、舞龙舞狮、赏花灯等。传统的节日仪式与相关习俗活动,是节日元素的重要内容,承载着丰富多彩的节日文化底蕴。

春节俗称“年节”,传统名称为新年、大年、天腊、新岁,口头上又称度岁、庆新岁、过年。中国人过春节至少已有4000年以上的历史。在民间,旧时传统意义上的春节是指从腊月的腊祭或腊月二十三或二十四的祭灶,一直到正月十九日。“二十三,糖瓜粘;二十四,扫房子;二十五,磨豆腐;二十六,去割肉;二十七,宰年鸡;二十八,把面发;二十九,蒸馒头;三十晚上熬一宿,大年初一扭一扭,除夕的饺子年年有。”这首北方民谣就很好地说明了老百姓的年前安排。在现代,人们把春节定于农历正月初一,但一般至少要到农历正月十五(上元节)新年才算结束。

人类在漫长的文明发展史中,逐步认识到自然界的发展规律,季节的更替和轮换,希望通过把握自然规律来调试人类的生产生活节奏。先民通过对自然界的观察,产生对日月星辰等自然现象的认识,形成中国历法。而传统节日是在长期历史文化积淀中形成的,具有特殊意义的时间节点。

传统节日是民俗文化活动展示最密集的时间点。传统节日能够调整人们的生活规律,是具有特殊意义的一种民俗文化,充分体现了人与人、人与自然之间的关系,寄托了人们对生活的展望与理想。

承载民俗文化内涵

从岁首祈年祭礼的上古时代到今天这个瞬息万变的信息时代,过年这个节日被一代代中国人传承着。在这个绵延不断的链条中,过年的内容和方式不断发生着变化,但过年的诸多精神内涵却一直传承至今。

传统节日承载了我国的民俗文化内涵。从节日物质生活传统看,以节日饮食为例,正月初一北方的饺子、南方的年糕,正月十五的元宵,端午节的粽子,中秋节的月饼等,都负载着深厚的民俗情感,它们不单是节日美食,更多的是一种心情的表达。从节日精神活动层面看,节日传说、节日娱乐构成了民众精神生活的重要组成部分。从中国传统节日活动看,大多是以家庭成员的团聚与交流为主,人伦传统在中国节日民俗生活之中随处可见。

时代变迁,社会发展,传统节日习俗发生了很多变化。随着交通和沟通方式的便捷,各地过节的文化、习俗、饮食又有很多趋同。与此同时,国家对非物质文化遗产的关注,使一些彰显地方特色的节日民俗也受到越来越多的重视。

所谓传统节日的“味道”,其实并没有一个明确的评价标准。城市化的发展人们回不去乡村小镇或者熟人社会的传统庆祝方式,但人们正在用当今的表达方式传承节日民俗文化。现在节日表达方式,除了登门拜年,电话拜年、网络拜年也逐渐成为普遍的拜年方式,压岁钱也可以通过电子红包的形式进行收发,这既是一种传承,也是一种创新。

生活水平的改善、交往方式的多样以及信息技术的发展使文化更加多元,而人们内心深处美的好愿望,正能量的价值观,才是传统节日最重要的传承价值和意义。

春节的喧闹和热闹,既是人们对自己一年成就的庆祝,也是辛勤劳作一年后的彻底放松,更饱含着人们对新一年的希望、憧憬和梦想。对我们许多人来说,新年梦想不外乎就是平安顺遂、吉祥如意、福禄寿喜财五福临门。

春节是中国人的狂欢节!自始至终,在欢乐中编织着来年的希望之梦。