分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

学人·读史

岁月拾遗大境门(中)

|

|

吴金岭

大境门是清代文书路的地理起点

清代前期,为了加强对张家口以北长城以外察哈尔地区(今张家口坝上四县和内蒙古锡林郭盟以南)的社会管理,清政府以大境门为起点,分别设置了两条通往草原腹地传递信件的文书线路。文书线路,简称文书路,按照地理方位,分为东文书路和西文书路两条线路。

东路文书台,从大境门出发,经崇礼县境啕来庙、五十家子,接沙坝上坝。经头台什巴台,二台包来台,直线向北,通往锡林郭勒盟的正白旗。

西文书路,从大境门出发,西行经南天门土井子,在汉淖坝上坝,头台大宏沟,第二台玻璃彩,往西经三台马莲渠、四台寒淖台,直至内蒙古乌兰察布。

文书路最初的使命就是传递官方和民间的文书信件,随着19世纪中后期来自坝下的移民的不断增加,这两条路线上的移民村落和客商游客也日益增多。张北县的德胜村、大庙营、东大崖湾、范家沟等村落均是在这条东文书路上形成的汉族村落。其中,作为东文书路第一个驿站的什巴台村,因为地处这条古道和张多(张家口至多伦)大道的交叉路口,还一度发展成了当上坝上地区的一处十分繁华的市镇。民国时期的张多(张家口至多伦大道(民间亦称盐碱大道)大道连接察哈尔省省会和沽源、多伦、正蓝旗,按今天的说法,至少也算是一条省级公路。什巴台在1913年以前,一度是坝上一个重要的交通枢纽,其地位远超兴和旧城(今张北县城)。以至于当地民间至今仍有“先有什巴台,后有张北城”的传说。

西文书路的发展和东文书路相似,但是西文书路与附近的一些村镇形成的道路分叉更多一些。

大境门是清末民初坝上移民的“东口”

清末,迫于当时内忧外患的危机局面,清政府推行“移民实边”政策,鼓励内地百姓到长城以北的内蒙古南部地区垦荒谋生。大批贫苦农民迫于生计,从陕西、山西、河北、山东等地大规模移民塞北。一时间,长城上的独石口(张家口辖区)、张家口、杀虎口(山西境内)、府谷口(陕西境内)等长城关口,成为大量移民、难民逃荒塞北的主要通道。一首山西民歌《走西口》,传唱了上百年,包含了年轻恋人离别分散难舍难分的无奈和依恋,更渗透了那个大移民的年代,千千万万走西口的人们,无限的心酸和苦难。

山西陕西的杀虎口和府谷口因地理位置偏西,民间俗称“西口”,而张家口、独石口位置相对偏东,民间俗称“东口”。

作为“东口”的张家口,准确地说就是大境门,真实地见证了19世纪末20世纪初的大移民浪潮。遥想百余年前,成千上万的坝下农民,或一家老小、扶老携幼,或推车担担、千里迢迢,或衣衫褴褛、饥肠辘辘,或三五成群、成群结队,为了心底间那个“活下去”的信念,他们不怕山高路远、道阻且长,不怕严寒刺骨、风雪漫天,不怕荒凉偏远、人烟稀少,为了活下去,他们选择了一条和中国历史上大多数人口往中原内地迁徙的方向相反的路线!他们往北去,往塞外去,往人烟稀少的地方去,往自然环境和生存环境十分恶劣的地方去,只为能够顽强地活下去。他们垦荒种田,战天斗地,用中国人骨子里最质朴的底色,描绘出坦然面对一切艰难困苦,永不屈服的精神品格!从这个意义上说,当年那些出东口谋生的先辈们,不仅是我们应该缅怀的前辈,更应该是我们心中引以为豪的英雄!

大境门是中国第一条国际电报线的重要节点

有线电报是当时西方世界已经普遍采用的先进通信方式,代表了当时第二次科技革命的重要成就。

光绪25年(公元1899年),清政府迫于沙俄提出的架设中俄电报线路的要求,动工架设了我国近代第一条国际长途电报线。这条电报线从北京出发,经张家口大境门至中俄边境的恰克图,与俄国境内的欧洲有线电报网相连接,总长四千多公里。这项工程需要跨越山地、草原、沙漠、和戈壁,耗资巨大,但客观上推动了北部边疆尤其是张家口地区通讯事业的近代化。

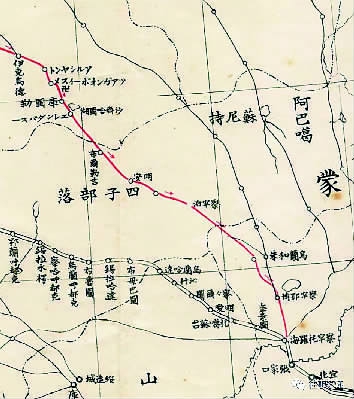

当时从大境门处的古长城上架设了一根电线杆,电报线跨越长城,从下堡一路引来,出长城后东北方向,经崇礼县高家营镇朝天洼、啕南营,再经石嘴子乡察罕陀罗、五十家子,在阿尔泰军台第一台接沙坝上坝。上坝后经张北县二道洼、元山子、什巴台,西北拐向张北城以北的庙滩,基本沿着张库大道的路线一路向北。

什巴台在民国3年(公元1914年)建立邮寄代办所,邮路直通大境门,是当时坝上张北境内通讯事业近代化的开端。